受助者精神禀赋对个体捐赠的影响机制研究

作者:才凤艳,王静,吴琼琳

《南开管理评论》网络首发论文

网络首发日期: 2025-08-21

作者简介:才凤艳,上海交通大学数字化管理决策实验室副主任、市场营销系系主任,教授,博士,主要研究方向:消费者行为;王静(通讯作者),上海工程技术大学管理学院,副教授,博士,主要研究方向:消费者行为;吴琼琳,上海交通大学安泰经济与管理学院,硕士,主要研究方向:消费者行为

基金资助:国家自然科学基金杰出青年基金项目(72325004); 国家自然科学基金创新群体项目(72221001)

摘要:本文基于跨学科理论发展而来的精神禀赋构念,探讨感知受助者精神禀赋对个体捐赠的影响及其心理机制和边界条件。通过1个二手数据、5个实验与1项单文章元分析,本研究发现:高(vs. 低)受助者精神禀赋将提升潜在捐赠者的捐赠意愿和实际捐赠行为。捐赠者鼓舞心理在受助者精神禀赋与个体捐赠意愿之间起中介作用。成长型心态、自我与受助者精神禀赋差距调节受助者精神禀赋对个体捐赠的影响。具体而言,成长型心态较高的捐赠者关于精神禀赋有更加动态的看法,对不同精神禀赋水平受助者的捐赠意愿差异消失;当捐赠个体与受助者之间精神禀赋差距较小时,受助者高精神禀赋也难以触发捐赠者鼓舞,从而削弱对捐赠的正向作用。本文在理论上提炼了精神禀赋内涵,拓展了受助者特征与个体捐赠关系的研究;在实践中给慈善机构的募捐倡议设计提供了一定参考。

关键词:受助者,精神禀赋,个体捐赠,鼓舞,成长型心态

引言

慈善事业在推进中国式现代化中的作用不可替代。近年来,“互联网+慈善”展现巨大活力,社会捐赠总量稳步攀升。然而,细分各捐赠主体,个人捐赠占比仍然偏低,2016~2020年分别为21.1%,23.3%,23.6%,26.4%,25.1%①,与人人慈善的格局形成有一定差距。实际上,潜在捐赠者能够分配于慈善事业的金钱、时间等资源是极为有限的,在做出捐赠行为之前,通常会对受助者进行评估。那么,从受助者特征角度,理解什么样的受助者更容易获得捐赠,从而提升慈善募捐信息的有效性并促进捐赠至关重要。

受助者特征是影响捐赠行为的重要前置变量。已有研究关注的受助者特征主要有四种类型:①肖像[1]:外表、长相吸引力、神态表情;②身份[2-4]:社会阶层、群体归属、地理/社会距离、多位受助者之间整体性;③处境[5, 6]:受助者境况、困境责任、帮扶需要程度;④人格特质:温暖/能力[7]、困境态度[8, 9]。综合来看,超越困境本身的受助者内在特征因素研究极少。同时,学者们大多发现,从消极捐赠呼吁视角,包括呈现受助者悲伤表情、身体健康状况不佳、生活境况差、面部吸引力较低,可以激发捐赠者同情,让人感同身受,提升捐赠行为[10, 11]。然而,受助者的某些积极品质(如精神禀赋)能否促进捐赠,尚未受到关注。

“物质财富”和“精神财富”是人类资源禀赋的两大基本构面,物质与精神的平衡是社会有机体的内在要求,但有关个人禀赋的分析往往聚焦较易量化的物质维度(收入、房产、居住环境、财富等经济层面)[12, 13],忽略了主体精神性维度。可是,精神需求是人的普遍追求,精神性要素是人“全面发展”的重要支撑,这在物质资料日益丰富的当代社会更加凸显。物质和精神对应于人之不同的需求层次,很多物质基础牢固的消费者转向追求精神上的富足,更有物质上窘困但精神世界出众的平凡人成为“榜样的力量”。《论语》形容颜回虽“一箪食,一瓢饮,在陋巷”,却能够安贫乐道,《陋室铭》描写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云,何陋之有?”;还有醉心阅读的图书馆保安、卖唱流浪汉、乡村吟游诗人、寒窗苦读的学子、左手卖画右手卖菜的“梵高”大爷等。因此,精神禀赋是个体的内在精神力量和心灵资源,具有突破日常庸俗自我、超越物质和感官体验的外在行为表现[14]。本研究将围绕精神禀赋这一重要且独特的受助者特质,探讨受助者精神禀赋是否以及如何影响个体捐赠行为。

那么,当捐赠者面对物质贫乏但精神世界丰富的受助者,个体捐赠行为将如何?作为一种积极美好、难能可贵的受助者特质,精神禀赋可能产生两方面的影响。一方面,精神上富足(vs. 贫乏)的受助者,是否会被认为不太需要帮助?如果受助者已经实现更高层次精神需求的满足,人们还愿意向其提供用以补偿基础层次需求的经济援助吗?另一方面,物质财富窘迫的受助者如果仍能保有精神财富的富足,这种高尚品质是否更会被捐赠者欣赏钦佩,引发鼓舞心理并增加捐赠?这说明,受助者精神资源的丰裕程度对个体捐赠的影响方向尚不明确,有待实证检验。基于此,本文拟聚焦受助者精神禀赋这一内在特征差异,挖掘其影响潜在捐赠者捐赠行为的心理机制和边界条件。

一、文献回顾

1. 受助者特征对个体捐赠的影响

慈善捐赠通常涉及三方主体,捐赠者、受助者和慈善机构,这三者的角色特征及其互动均会影响捐赠者的捐赠行为[15]。另外,情境变量如价格促销、创意活动参与、社会规范、慈善诉求策略等也对个体捐赠产生作用[16, 17]。在现代网络信息化社会,慈善组织主要通过募捐信息的受助者描述来促使捐赠,潜在捐赠者需在众多不同的受助者中做出捐赠决策。因此,受助者特征是募捐信息的重要内容,但有关受助者如何影响个体捐赠行为的研究仍较为欠缺[18]。

已有受助者特征方面的研究大多考察受助者的背景条件(如人口学指标、成员身份、过往经历)[3, 4]与外在特征(如长相吸引力、面部表情)[10, 11],还有受助者困境因素,包括对困境所负责任、受助者境况、帮扶需求程度[5, 6]。募捐活动中受助者呈现方式(如数量和可识别性)亦可能影响人们对其是否值得帮助的认知[19]。特别地,有少量研究分析受助者内在特征对捐赠行为的影响。例如,Cuddy等[7]研究表明,感知他人温暖特质高将引发个体帮助行为,否则导致攻击行为;而能力特质高会唤起个体合作行为,否则引起忽视行为。针对捐赠情境,Liang等[8]提出,受助者面对困境时表现出积极力量与消极悲伤相结合的情绪,比单一情绪为主导的方式更能说服人们捐赠。刘新燕等[9]发现,受助者困境态度效价与心理距离对捐赠意愿的交互作用,感知心理距离较远的个体偏好给持积极困境态度的受助者捐赠。因此,受助者某些积极内在品质也会影响捐赠行为,但却极少受到关注。本研究则立足“精神禀赋”这一定义了人类身份和人性的核心特质[20, 21],将受助者精神禀赋作为驱动个体捐赠行为的崭新前置因素。

2. 禀赋、精神性与精神禀赋概念内涵

经济学意义上的禀赋(也称要素禀赋)原指一个国家所拥有的各种生产要素资源(如资本、土地、劳动力、技术、管理)的相对丰裕或稀缺程度。这一概念被逐渐扩展,以衡量行业、企业或个体等对象的资源拥有情况,探讨对产业发展、企业绩效或个人行为的影响[22]。当用于评价人力资本时,社会学将禀赋视作各种物化于人身上的能力、资本和资源的拥有量。新华词典对禀赋的阐释为:“人所具有的智力、体魄等素质:天赋”。本文聚焦个人禀赋,个体所拥有资源、素质表现出的特征[12]。其构成从狭义上看,指作为自然生物的生理、体态、智力等先天因素;从广义上看,更包括后天积累的能力、经历、资源和社会关系等后天因素。以往研究从多个维度对个人禀赋予以细分,如能力、家庭和环境禀赋,经济、人力和社会资本,相貌、身材外在特征等[23, 24],但尚未聚焦精神禀赋的角度进行分析。

“精神性(spirituality)”源于拉丁词根spiritus,寓意生命的呼吸,具有高度主观性,可能人人都体验过却难以言表,被视为心理活动中最黑的“黑箱子”[25]。van Dierendonck[26]将精神性描述为人的内在状态和内源性驱动力。Elkins等[27]认为,精神性来自超越性感知,及与完整自我、他人、自然、生命和其他更高力量联系的知觉体验,利他主义、苦难认识、理想主义等是构成精神性的维度。Stillman等[28]界定为“寻求自我狭隘关注的超越”。还有学者提出,精神性代表着人格第六维度[29],深刻且有意义地将内在自我与已知世界及更广阔存在相联系[30]。对精神性的主题分析则表明,精神性根植于人类本质,体现在与他人、周围世界的联系,对自然、美丽事物的敬畏之情,寻求意义过程中领悟的生命哲学[14]。因此,终极关注、自我超越、神圣体验、努力追寻自己的精神源泉,是精神性的独特价值领域[31, 32]。从精神性的作用看,能够赋予生命意义、活力和能量,带来积极生活态度、心灵提升与自我超越,影响人格、情绪、主观幸福感、社会适应性等多个方面[33-34],精神性较高个体会摆脱物质欲望,降低炫耀性消费行为[28]。

概言之,精神性是全人类均可触及的范畴,人们对此形成了共同理解,能够识别这种倾向所指向的动机、行为和目标[29],概念内涵大体包含四部分内容:内在自我、意义感、互联性和超越性[30, 35]。本文精神禀赋(spiritual endowment)即精神性与禀赋的结合,指个人精神性资源(内在自我感觉、深层次万物联结、超越性体验、对终极意义的理解探索)的拥有情况和丰裕程度,反映了个体内在的精神特性和心理潜能,可作为应对动荡压力情境的心灵支撑[36]。精神禀赋是赋予个体活力与生命的源泉和力量,也是人类区别于动物的独特身份标识[37],超越性积极体验是其中蕴含的关键。并且,这种超越性可能在受助者与捐赠者之间传递、感染和激发,从而引起捐赠者鼓舞心理。然而,现有关于精神性的研究更多分析精神性对自身身心健康的影响后效,捐赠情境中受助者精神禀赋对捐赠者行为的影响机制还需进一步研究。

3. 鼓舞及其相关研究

在积极心理学领域,鼓舞(inspiration)指一种唤起的体验,能够激励和引导行为的动机状态。对该构念的研究发现,鼓舞由内部(如思想、目标、成就)和外部(如美丽风景、音乐、英雄人物)刺激因素激发,是超越庸常关注和能动性局限以及实现知识或智慧等更高境界的心理过程[38, 39]。唤起、超越和动机是鼓舞心理结构的三个核心特征,涵盖两个独立起作用的过程成分:一是“被...鼓舞”(“inspired by”),由内外部刺激因素唤起,欣赏和适应唤起对象的价值;二是“鼓舞去...”(“inspired to”),有意识地想要表达、实现并传递唤起对象所体现品质的动机倾向,并指向特定目标对象(如创造性产品、帮助他人、自我完善)[40, 41]。这两个过程对于鼓舞发生机制有着不同的贡献,合力形成鼓舞效应。

已有研究表明,灵感、怀旧、榜样或楷模能够引起鼓舞心理[42, 43]。其中,当鼓舞源于外在环境的人或物时,涉及社会比较。例如,个体与优秀榜样接触,由此获得榜样的相关信息,与之比较总结自己的优缺点,受到鼓舞想要超越现状、让自己变的更好。关于鼓舞的影响后效,体现在情感、态度和行为等层面。鼓舞会激起喜悦或兴奋等积极情绪,并且,作为一种动机状态,让人产生对新事物的兴趣,推动目标追求和进展,增强自我完善的动力及提升幸福感[44, 45]。更重要地,鼓舞与亲社会行为存在关联。看到他人的高尚品格和美德行为,会感觉温暖、愉悦,从而激发他们自己也想要行善的欲望[46]。其他捐赠者也是触发鼓舞的社会信息变量,影响潜在捐赠者的捐赠行为。当人们观察到捐赠者为低社会阶层,实施亲社会行动的成本较高,或向心理距离较远的受助者提供捐赠,自身将受到鼓舞,捐赠可能性增加[47, 48]。

二、研究假设提出

1. 受助者精神禀赋对个体捐赠的影响及鼓舞的中介作用

慈善募捐信息展示受助者精神禀赋状况,会让捐赠者有何种反应呢?本研究认为,鼓舞心理可能是连接受助者精神禀赋与个体捐赠行为的内在机制。基于刺激-有机体-反应模型(SOR),受助者精神禀赋为环境刺激线索(S),引起捐赠者的鼓舞状态(O),进而影响捐赠行为反应(R)。此时,受助者的精神性要素为捐赠者提供正面引导,唤起捐赠者鼓舞及超越性体验,进而激励捐赠者采取利他和助人行动以超越现状、超越一般自我。

具体而言,内源性和精神性要素代表着某种独特的动机来源,是一种整合身心的积极力量,为生命带来正能量[49]。精神性需求程度因人而异,但所有人或多或少都寻求该需求满足。马斯洛曾提出,需求层次理论需增加更高的精神性层次,达到精神性层次者生活态度更积极,甚至实现“天人合一”的体验,赋予生命意义与方向[25, 33]。由此推测,精神禀赋丰富的受助者能让人看到精神世界更好的可能性,鼓舞潜在捐赠者探寻更高层次的精神性追求,觉醒、适应某些新的、更好的、更重要的事物,实现自我超越。此外,Thrash和Elliot认为,“当美、真理或神圣的感觉触动我们去追求那些比经常占据头脑的世俗问题更重要的目标时,就会受到鼓舞”[38, 39]。他人的美德、能力、成就、心理修养等品质是引起鼓舞的重要外因[50]。那么,受助者精神禀赋亦可激发捐赠者鼓舞。受助者成为外在刺激,高精神禀赋被捐赠者欣赏(唤起);捐赠者产生超越性体验,渴望成为更好的自己(超越);捐赠者试图把个人想法转化为行动,向高精神境域趋近,实现自我精神增益和精神成长,提高内在心灵层次(动机),鼓舞的三个核心特征在此均得以体现。

进一步,鼓舞涉及动机导向与行为激发,已有研究论证了个体鼓舞状态可能提升捐赠意愿。Vianello等[51]发现,领导者的美德行为(如自我牺牲、人际公平)引发下属钦佩感,并产生效仿动机反应和组织公民行为。人们会被领袖、英雄以及做着不平凡事情的普通人鼓舞,从而促进其亲社会行为和人际关系改善[46]。如果受助者呈现力量与悲伤相结合的情绪,比单一情绪更能有效说服捐赠,因唤起了捐赠者鼓舞[8]。由此推断,当捐赠者为受助者精神禀赋所鼓舞,也将“鼓舞去”传递、实现并效仿受助者的卓越精神禀赋品质,表现出利他主义和他者关注,更多追求精神性而非物质满足[27, 28]。特别地,因“鼓舞去…”过程成分指向明确对象和目标结果,于是,在面对不同精神禀赋受助者的捐赠诉求时,捐赠者鼓舞心理将具象化为对高(vs. 低)精神禀赋受助者的帮扶和支持行动,更愿意对其予以捐赠。综上,源于鼓舞的动机特征,这种有意识的动机状态使捐赠者对高精神禀赋受助者的诉求做出主动响应,更积极地将个人鼓舞感知最终转化为捐赠实践,即鼓舞对潜在捐赠者的捐赠行为有着正向影响。假设如下:

H1:受助者精神禀赋影响个体捐赠。相较于低受助者精神禀赋,高受助者精神禀赋将激发出更高的个体捐赠意愿和行为。

H2:捐赠者受到的鼓舞在受助者精神禀赋对个体捐赠的影响过程中起中介作用。

2. 感知受助者精神禀赋影响个体捐赠的边界条件

(1)捐赠者成长型心态的调节作用

内隐理论认为,人们关于能力、智力、性格、道德等基本特性是固定还是可塑,会形成自己的心态模式,塑造其动机、目标和行为[52, 53]。固定型心态认为人的属性像石头上的刻痕无法改变,成长型心态认为人的属性能得到发展,努力可改变一个人品质[54]。相关研究见于心理学、教育学、营销学、组织行为学等诸多领域。例如,马君和朱梦霆发现[55],在职场“劣势者成见”情境中,个体心态特质对任务绩效起调节作用,从而形成“命运天定”或“逆天改命”效应。老年心理学研究表明,老年人对年老过程固定还是可塑的心态,会影响其年老态度、自我认知、主观年龄偏差、超过退休年龄后继续工作意愿[56, 57]。此外,持有固定型心态个体倾向于从内在特质推断和评价他人行为;持有成长型心态个体则倾向于从具体情境或心理机制来推断与评价他人行为,且愿意接收新信息以修正推断[58]。因两者对“能力和失败”的看法不同,拥有成长型心态的消费者更偏好能帮助其追求目标和学习新事物的产品,也更容易接受企业的信任修复举措[59, 60]。

本研究认为,针对精神禀赋这一特质,其是否可塑、可发展的看法也有不同。当潜在捐赠者持有低成长型心态时,更易把受助者精神禀赋水平归因于内在,认为精神性资源状况不可改变且固化。在这种心态下,精神禀赋更高的受助者被视为真正拥有了卓越、美好的精神性要素特质,该既定品质难以为一般人所获得,丰富的精神世界对捐赠者产生鼓舞作用,激发出对高(vs. 低)精神禀赋受助者的帮扶倾向和行动,即感知受助者精神禀赋更高会提升个体捐赠意愿。但是,当捐赠者持有高成长型心态时,倾向于认为受助者精神禀赋高低水平是不断变化且发展的,暂时的精神境域不具有代表性,受助者能通过后天不断努力、学习历练,极大改变一个人的精神本质和行为方式。在此情况下,捐赠者无法从感知动态的受助者精神禀赋中得到鼓舞,受助者精神禀赋高低不会影响捐赠意愿。综上,考虑捐赠者成长型心态将影响对受助者精神禀赋的认知,进而影响个体捐赠,假设如下:

H3:捐赠者成长型心态调节感知受助者精神禀赋对个体捐赠意愿的影响。相较于低成长型心态,在捐赠者处于高成长型心态时,感知受助者精神禀赋对捐赠意愿的影响减弱。

(2)自我与受助者精神禀赋差距的调节作用

鼓舞可由心理内源及外在环境刺激变量所诱发,且鼓舞唤起对象通常是比自己更好、令自己感到钦佩的榜样,展现出真、善、美、慧等优秀品质。根据社会比较理论,上行比较对鼓舞形成起着重要作用[38]。Taylor和Lobel[61]发现,癌症患者倾向同比他们境况更好的患者接触,以此获取应对信息和情绪价值(鼓舞、乐观和希望)。另外,当这种更好可能性来源于不寻常、出人意料的情况或令人惊喜的发现(人、事物或经历未能被个体所预期),将放大“被...鼓舞”和“鼓舞去…”发生过程成分的作用,更易驱动鼓舞感知。例如,Henderson等[47]指出,看到人们帮助距离较远(vs. 较近)的受助者后,捐赠者受到鼓舞,捐出更多善款,此时,他人的亲社会举动违背了传统关于社会/地理距离和帮助行为的信念而显得更加突出。Zhao等[48]也发现,由于低(vs. 高)社会阶层群体自身资源受限、面临更多威胁和不确定性,其捐赠行动对观察者(潜在捐赠者)而言更具启发性。那么,根据信息的心理显著性机制(psychological salience mechanism),凸显且意想不到的信息往往引发深度信息处理与强烈的情绪反应,更可能鼓舞人们采取亲社会行为。

本文认为,面对慈善募捐信息展示受助者精神禀赋状况,潜在捐赠者除了感知受助者精神禀赋,对自我精神禀赋亦有所评估,且与之进行比较。仅当两者存在较大差距时,受助者精神禀赋信息变得凸显,受心理显著性机制作用,成为唤起捐赠者鼓舞的重要情境基础和外在刺激。此时,基于对呈现受助者精神禀赋信息的深入加工,捐赠者会觉得高(vs. 低)精神禀赋受助者难能可贵,受其鼓舞。从而,受助者精神禀赋影响个体捐赠意愿。而当两者差距较小时,受助者的精神禀赋品质难以启动捐赠者情感反应和鼓舞变化,捐赠意愿也不会因受助者精神禀赋高低有所差异。也即为,自我与受助者的精神禀赋差距足够明显的情形下,高(vs. 低)受助者精神禀赋才会引发潜在捐赠者鼓舞水平的不同,进而影响其捐赠行为。假设如下:

H4:自我与受助者精神禀赋差距调节捐赠者鼓舞在感知受助者精神禀赋与个体捐赠意愿之间的中介作用。具体而言,当自我与受助者精神禀赋差距较大时,鼓舞中介受助者精神禀赋对捐赠意愿的影响;而当两者差距较小时,这一效应减弱。

三、研究设计和结果分析

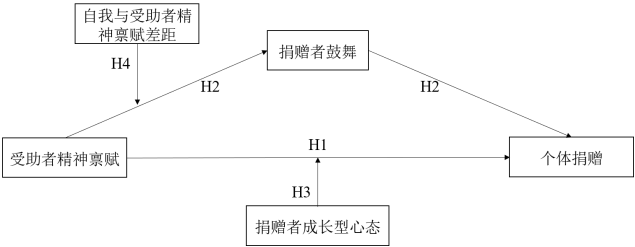

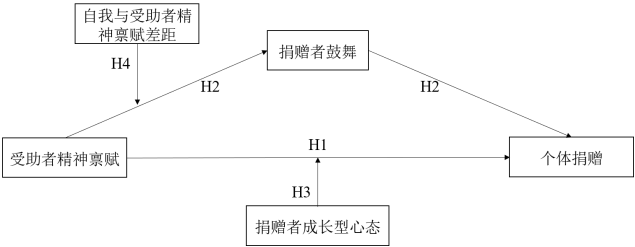

图1显示了本研究概念模型,通过1个二手数据、5个实验与1项单文章元分析对相关假设进行验证。研究1采集二手数据,明确了受助者精神禀赋特征在现实募捐信息中的存在及其对个体捐赠可能的促进作用。研究2a和研究2b检验主效应,感知受助者精神禀赋提升捐赠意愿和实际捐赠金额。研究3检验捐赠者感受到的鼓舞是否为受助者精神禀赋影响捐赠意愿的内在机制,并排除了替代性解释。研究4和研究5探索可能的边界条件,即捐赠者成长型心态、自我与受助者精神禀赋差距的调节作用。最后,进行单文章元分析进一步验证受助者精神禀赋对个体捐赠积极作用的稳健性。

图1 概念模型

1. 研究1 二手数据:受助者精神禀赋及其与个体捐赠的关系

为了考察现实慈善呼吁中受助者精神禀赋的存在及对个体捐赠可能的提升作用,本研究采用爬虫技术抓取了真实募捐信息,对涉及到具体受助者特征描述的募捐信息进行编码,分析募捐项目的受助者精神禀赋情况,并进一步挖掘受助者精神禀赋与个体实际捐赠行为的关系。

(1)数据来源

本研究利用爬虫技术(八爪鱼采集器),于2025年1月爬取了在中国具有代表性的募捐平台——腾讯公益(https://gongyi.qq.com/succor/)的公开信息与数据,募捐项目包括了教育助学、乡村振兴、医疗救助、灾害救援、自然保护、关怀倡导等综合类别。选择综合类别的原因在于,可以涵盖多种有代表性、广泛的捐赠情境(受助对象为个体或群体、人口学/经济学背景条件各异、面临困境为突发灾难或持续悲剧、所需帮扶程度不同),能反映现实中各救助类型受助者精神禀赋的一般性情况。采集每个募捐项目的项目名称、项目链接、项目介绍、筹款目标、项目状态、已筹金额、捐款人次、捐款进度相关信息,共爬取1万条慈善项目信息(每个页面10个项目,前1000个页面)。

(2)数据分析与结果

描述受助者特征项目筛选。对爬取的慈善项目“项目介绍”描述内容分析发现,大多是关于项目发起背景和帮扶方案的总体性介绍,缺乏受助者具体信息,而本研究关注受助者的特征及其“精神禀赋”维度。鉴于“项目介绍”谈及受助者情况时通常以“××(化名)”来指代受助者(如“惠惠(化名)”“帅帅(化名)”“冯林(化名)”),于是,以“化名”为关键词,对“项目介绍”募捐信息进行筛选,得到与受助者特征更相关的慈善项目数据544条。随后,去除其中项目介绍为“文化名城”“文化名人”等无关项目,最终得到534条用于后续编码和分析。

受助者精神禀赋编码。根据“精神禀赋”内涵,精神禀赋为精神性资源丰裕程度,含内在自我、互联性、意义感和超越性四个可分离但相互交织的子范畴[30, 37]。因此,结合该概念界定,将项目介绍的受助者精神禀赋状况描述分为“无”、“低”、“高”三类(示例见附录)。具体而言,“高”受助者精神禀赋描述指受助者的内心状态探索(如追求内心充实与成长,热爱科学/艺术/音乐/文学),与他者和周围世界相互联系的感觉(如亲近自然环境,与亲人/同学/其他患者的社会联结,保持感恩之心),在实践活动和个人选择中赋予生命意义(如在生活中找到理想方向,乡村医生、人民教师、志愿服务等职业选择),以及自我激励、自我反思、自我洗涤、寻找真我的超越性体验(如身体/心理/智力缺陷者突破自我、自我超越)。“低”受助者精神禀赋描述如因家境贫寒偷钱/偷东西,日常娱乐方式为抽烟/打牌/喝酒,沉迷游戏,脾气暴躁。“无”受助者精神禀赋描述则强调受助者人口学(性别/年龄/城乡居住地)、社会学(婚姻状况/家庭类型)、经济学(经济收入/工作状况)、医学(身体/心理状况)背景指标与面临困境。

受助者精神禀赋分布情况分析。按受助者精神禀赋划分标准予以分类编码(无受助者精神禀赋= 0,低受助者精神禀赋 = –1,高受助者精神禀赋 = 1),频率分析结果显示,在534个项目介绍中,无受助者精神禀赋描述的项目为301个,占比56.4%;低受助者精神禀赋描述的项目为18个,占比3.4%;高受助者精神禀赋描述的项目为215个,占比40.3%。这表明真实募捐项目确实存在凸显受助者精神禀赋的情况,且精神禀赋的四个核心子范畴均得到体现,本研究提炼受助者精神禀赋特质维度具备现实意义。

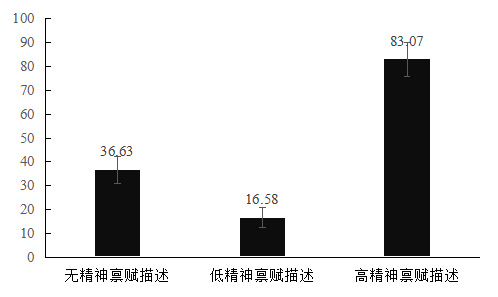

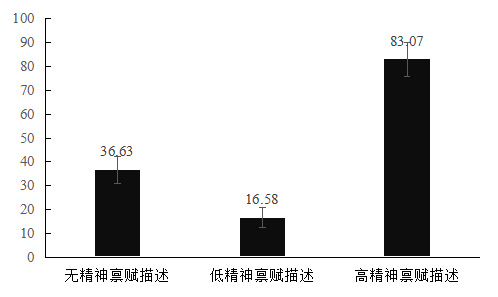

受助者精神禀赋对个体捐赠的提升作用。针对被编码为无、低、高受助者精神禀赋的534个慈善项目,将人均捐款(已筹捐款除以捐款人次)作为衡量个体捐赠行为的指标[6]。以受助者精神禀赋组别为自变量,人均捐款金额为因变量,单因素方差分析结果表明,受助者精神禀赋的主效应显著(M无精神禀赋= 36.63,SD= 97.97; M低精神禀赋= 16.58,SD= 17.87; M高精神禀赋= 83.07,SD= 105.25; F(2, 531) = 15.03,p < 0.001, η2 = 0.05)。两两比较的结果显示(见图2),高受助者精神禀赋描述组的捐赠金额高于低精神禀赋描述组(D = 66.49, p = 0.007)与无精神禀赋描述组(D = 46.44, p < 0.001)。无精神禀赋描述组和低精神禀赋描述组之间无显著差异(p > 0.4),这可能是因低精神禀赋描述组样本量较小导致。加入筹款目标、项目状态(募捐中、执行中、已结束)、捐款进度为控制变量,协方差分析结果保持一致。进一步,考虑人均捐款标准差较大(SD = 102.07),参考Leys等的建议[62],利用MAD(median absolute deviation)方法处理人均捐款中的极端值,在3个MAD范围内(MAD = 15.41),包含445条数据(无受助者精神禀赋280条,低受助者精神禀赋18条,高受助者精神禀赋147条)。对此数据的方差分析结果显示,受助者精神禀赋的主效应仍然显著(M无精神禀赋=21.74,SD=14.09; M低精神禀赋= 16.58,SD= 17.87; M高精神禀赋=32.93,SD=16.48; F(2, 442) = 29.63,p < 0.001, η2 = 0.12)。

图2 受助者精神禀赋对人均捐赠金额的影响

(3)结果讨论

研究1采用腾讯公益二手数据,发现募捐信息有关受助者的描述确实存在“精神禀赋”这一内在特质维度,该受助者特征的提炼具有现实意义。此外,本研究初步验证了受助者精神禀赋对个体捐赠的提升作用,表明现实捐赠呼吁中针对受助者精神禀赋的慈善宣传策略能取得更佳的募捐效果。

2. 研究2a:感知受助者精神禀赋对个体捐赠意愿的影响

研究2a旨在检验主效应,即感知受助者精神禀赋水平提升潜在捐赠个体的捐赠意愿。采用单因素(受助者精神禀赋:高 vs. 低)组间实验设计,通过Credamo调研平台发放问卷(数据采集方式为自行转发链接/二维码,给予参与者小额红包奖励)。剔除未通过注意力检测样本后(“截至目前,你这个月在电影院看电影的次数为?”选择错误),收集有效样本量130人(男性64人,女性66人,平均年龄22.52岁)。

(1)实验流程及测量

目前,对精神性的实证研究已有较大进展,从一种人类信仰的深层动机转移到外在行为表达与测量[33]。为探究精神性,学者让参与者回忆感到强烈精神性体验的时刻和经历,如与他者深度联结,深刻理解自我存在目的,意义探索等。此时,被试所提及的精神性体验类型往往包括:自然接触、领悟哲学/艺术/科学、瑜伽冥想、巅峰体验等[63, 64]。这些精神性体验的共性在于“神圣”,同与之相关的积极顿悟感、惊奇感、意义感。自我探索与自我整合构成了精神性的主要驱动力[30]。另外,观察者会对个体精神性(精神境域、精神层次、精神性人格)及其目标、行为指向形成共有理解[29],于是,精神禀赋体现在情感、思想、经历、行为及主客体互动并与之建立联系的过程中,由此都可能成为精神性自我披露的形式和表达途径。本研究将融合精神性要素内涵及社会普遍认可的精神性体验内容(如哲学、音乐、艺术、文化、自然等),以操控并表征受助者精神禀赋的高低。

研究2a的受助者精神禀赋水平操控如下,被试首先阅读保洁女工募捐项目信息并了解其中一位受助对象的处境:“十年前,李红梅爱人因故去世,自己则在不久后患上严重的腰椎病。为了生计,她找了份博物馆保洁员的工作,赚取微薄收入,以供养还在上学的女儿和家中老人。今年,李阿姨女儿考上了大学,虽然她感到很欣慰,却又因为交不上学费而发愁。”接着,精神禀赋高(vs. 低)组别分别描述为,低受助者精神禀赋组:在博物馆工作几年,李阿姨负责馆内各处保洁,对馆内的功能分区,整体布局和路线都比较熟悉。有时候碰上参观者找不到地方,李阿姨也能告诉他们应该往哪走(“引导者”);高受助者精神禀赋组:博物馆工作几年,李阿姨在这个文化氛围浓郁的地方,受到日积月累的熏陶,对展品的历史都很熟悉,馆内静置的文物们在她眼里仿佛也有了生命。有时候碰上参观者对展品有疑问,李阿姨也能给他们讲讲展品背后的故事(“讲解者”)。

随后,被试回答个体捐赠意愿问题,“你在多大程度上愿意给李阿姨捐款?”(1 = 非常不愿意,7 = 非常愿意)。另外,因尚未有针对精神禀赋的成熟量表,则借鉴并改编精神性的相关研究,结合资源禀赋测量[65],设计了三个操控检验问项,探测对他人精神资源拥有情况的评价,分别是“你认为李阿姨的精神世界有多富足/精神财富有多充裕/精神层次有多高”,均为7点李克特量表,“1”表示非常不富足/不充裕/低,“7”表示非常富足/充裕/高(α = 0.876)。最后,完成注意力检测题,填答年龄、性别、月均收入和教育水平人口基本信息。

(2)实验结果与分析

操控检验。单因素方差分析的结果表明,被试感知“讲解者”场景下李阿姨的精神禀赋(M高精神禀赋= 5.16, SD = 0.94)显著高于“引导者”场景下的精神禀赋(M低精神禀赋= 4.55, SD = 1.13; F(1, 128) = 11.38, p = 0.001, η2 = 0.08)。因此,对受助者精神禀赋高低的实验操控较为成功。

主效应检验。以受助者精神禀赋水平作为组间变量,对个体捐赠意愿进行单因素方差分析的结果显示,高受助者精神禀赋组的捐赠意愿(M高精神禀赋= 5.27, SD = 1.30)显著高于低受助者精神禀赋组(M低精神禀赋= 4.79, SD = 1.31; F(1, 128) = 4.31, p = 0.04, η2 = 0.03)。这一结果验证了主效应,捐赠者感知受助者精神禀赋越高,对其的捐赠意愿也更高。同时,将控制变量人口统计特征作为协变量进行分析,此时收入变量显著(F(1, 124) = 4.53, p = 0.035),受助者精神禀赋变量边缘显著(F(1, 124) = 2.77, p = 0.099, η2 = 0.02)。这说明,在考虑控制变量的影响后,假设H1仍然得以验证。

(3)结果讨论

研究2a根据精神性、精神性体验相关研究,开发博物馆保洁人员“讲解者”(vs.“引导者”)角色情境,以操控受助者精神禀赋高低,发现高(vs. 低)受助者精神禀赋正向影响个体捐赠意愿。然而,考虑亲社会行为的利他性,捐赠意愿和实际行为之间可能存在一定差距,接下来将采用真实的捐赠行为任务探测主效应。同时,更换实验情境,以进一步验证当前结果的稳定性。

3. 研究2b:感知受助者精神禀赋对个体实际捐赠行为的影响

研究2b检验感知受助者精神禀赋对实际捐赠行为的影响。采用单因素(受助者精神禀赋:高 vs. 低)组间实验设计,通过Credamo调研平台的数据集市发放问卷,被试可获得2元的问卷报酬。为减少被试曾参与过类似捐赠主题研究的干扰,要求已作答次数小于等于70次。剔除填答问卷时间过长或过短的样本后(> 2200或 < 90秒),收集有效样本量117人(男性30人,女性87人,平均年龄29.85岁)②。

(1)实验流程及测量

首先,被试需阅读一个帮助拾荒老人的公益项目以及该项目正在走访的某位老人情况介绍,“周春生在宝山区住了十多年。每天,天一亮,他就要骑着三轮车外出收废品,天黑才会回家。老人身体一般,过着最低标准的生活。一天三餐主要是吃稀粥,煮粥的电饭煲还是收废品时收的。”不同受助者精神禀赋水平的操控如下,低受助者精神禀赋组:志愿者们见到他时,他正坐在石凳上翻看一本《故事会》。周春生告诉志愿者,在自己偶尔的空闲时光,会去翻翻一些杂志打发时间,里面通俗易懂的文字,可以给自己解解闷,让脑子也动一动;高受助者精神禀赋组:志愿者们见到他时,他正坐在石凳上阅读一本《尼采诗集》。周春生告诉志愿者,在自己偶尔的空闲时光,一直阅读哲学书籍,希望从中可以更多地了解自己和所生活的世界,让人生更加充实有意义。其中,《尼采诗集》为德国哲学家、诗人尼采对于宗教、道德、现代文化、哲学及科学等领域提出的批判讨论;而《故事会》是一本享誉海内外的通俗文学杂志。根据网络书店对书籍类型的划分,《尼采诗集》属于“文学→诗歌词曲”类;《故事会》属于“小说→作品集”类。

其次,测量实际捐赠行为和捐赠意愿。捐赠行为的测量为:“根据上面的描述,请选择您愿意给周春生老人捐款的金额”。告知被试“本研究为实际捐赠,您需要根据您选择的捐赠金额做出真实捐赠。捐赠金额0~2元之间,不愿意请选择0元。如您进行捐赠,随后发放的问卷报酬为2元扣除捐赠金额。捐赠为自愿参与,不影响问卷的任何评价。本次研究所募集的捐款将捐赠给有关拾荒老人的公益项目”。被试在0~2元、以0.25元为间隔的捐赠金额中选择。捐赠意愿的测量含两种方式:一是捐赠比例,问项为“在2元的问卷报酬中,您愿意捐出的百分比?”,用滑动条来表示愿意捐出的百分比(0%-100%);二是7点捐赠意愿量表(1 = 非常不愿意,7 = 非常愿意)。

随后,为感知受助者精神禀赋的操控检验,问项如研究2a(α = 0.896)。要求被试填答个人基本信息,包含年龄、性别、月均可支配收入、受教育程度和财务状况。由于Credamo平台只能选择随机或定额方式发放报酬,在问卷最后向被试澄清了发放金额③。

(2)实验结果与分析

操控检验。单因素方差分析的结果表明,被试感知阅读《尼采诗集》场景下受助者的精神禀赋(M高精神禀赋= 6.08, SD = 0.76)显著高于翻看《故事会》场景下的受助者(M低精神禀赋 = 5.22, SD = 1.18; F(1, 115) = 21.84, p < 0.001, η2 = 0.16),操控成功。

主效应检验。以受助者精神禀赋水平作为组间变量,对个体实际捐赠

金额、捐赠比例、捐赠意愿分别进行单因素方差分析。数据结果显示,高受助者精神禀赋组选择的捐赠金额(M高精神禀赋=1.21, SD = 0.67)边缘显著高于低受助者精神禀赋组(M低精神禀赋= 0.98, SD = 0.73; F(1, 115) = 3.20, p = 0.08, η2 = 0.03)。再次验证了主效应,捐赠者感知受助者精神禀赋越高,实际捐赠金额也更高。对于捐赠比例和捐赠意愿,结果与捐赠金额保持一致。高受助者精神禀赋组的捐赠比例(M高精神禀赋= 62.23, SD = 32.77; M低精神禀赋= 49.57, SD = 35.83; F(1, 115) = 3.97, p = 0.049, η2 = 0.03)、捐赠意愿(M高精神禀赋= 5.86, SD = 1.16; M低精神禀赋= 5.40, SD = 1.39; F(1, 115) = 3.75, p = 0.055, η2 = 0.03)均显著高于低受助者精神禀赋组。同时,将人口统计特征作为协变量,分析结果几乎无变化。从而,研究2b基于实际捐赠行为重复验证了主效应。

(3)结果讨论

研究2b采用拾荒老人阅读书籍类型反映受助者精神性资源拥有状况,以操控精神禀赋的高低。邀请被试用2元问卷报酬进行真实捐赠,从而基于实际捐赠行为场景再次验证主效应,提升了本研究的外部效度和实践价值。接下来的实验将探索驱动该效应的内在机制和边界条件。

4. 研究3:捐赠者鼓舞感知的中介作用

研究3的目的是进一步验证感知受助者精神禀赋与个体捐赠意愿的关系,并着重探讨鼓舞心理的中介作用,排除感知脆弱性的替代性解释。需注意的是,受助者具有更高(vs. 低)精神禀赋,除会让捐赠者因其高尚品格和优越品质产生鼓舞动机外,也可能改变对受助者脆弱性的评估。高(vs. 低)精神禀赋表明受助者应对外界压力和困境的心理资源丰富、坚强勇敢,更有能力自己渡过难关,从而捐赠者感知受助者脆弱性较低。并且,有研究发现,感知受助者脆弱性影响捐赠者的帮助动机和行为[10],由此,本实验将探测感知受助者脆弱性作为竞争性解释机制。采用单因素(受助者精神禀赋:高 vs. 低)组间实验设计。问卷发布于Credamo平台数据集市,填写报酬为2元。剔除未通过注意力检测的样本后(“下列颜色中,您最喜欢的颜色是?”回答错误),得到有效样本量为264人(男性96人,女性168人,平均年龄28.83岁)。

(1)实验流程及测量

首先,被试阅读某公益助学项目“梦想口袋”的概况及该项目中一位定向受助学生信息:“小琴来自云南大理市洱源县一个偏远乡村,今年正在上初二。因为家境贫寒,她的父亲一直在外地务工,小琴从小和母亲还有年迈的奶奶一起生活。最近母亲的健康状况急剧下降,让家里的经济情况雪上加霜,因此,让小琴接受更进一步的教育也变得十分勉强。在志愿者走访过程中,小琴向他们分享了自己的学习和生活。”受助者精神禀赋高低操控的不同之处在于,低受助者精神禀赋组“她提到学校新来的支教老师在班里分享过的几部影片:《阿甘正传》,《海上钢琴师》和《熊出没》。其中,她最喜欢的是《熊出没》,因为她觉得这个动画片特别有意思。”高受助者精神禀赋组:“她提到学校新来的支教老师在班里分享过的几部影片:《熊出没》,《巴啦啦小魔仙》和《海上钢琴师》。其中,她最喜欢的是《海上钢琴师》,因为她觉得这个电影的寓意对她很有启发。”选取这些电影作为刺激物的原因在于,《海上钢琴师》属于艺术电影,音乐、剧情类别,讲述了一个钢琴天才传奇的一生;而《熊出没》属于商业电影,喜剧、动画类别,讲述了熊大、熊二的故事。

结合该情景描述,被试依序回答以下问题。①捐赠意愿,“您在多大程度上愿意给小琴捐款”(1 = 非常不愿意,7 = 非常愿意)。②中介变量鼓舞,鼓舞的测量根据本研究情境在已有研究基础上适当改编[38],共有4个问项(α = 0.898),“从上述对小琴的描述中,我感受到了鼓舞”“上述对小琴的介绍,启发我要去执行某些想法”“小琴的故事,在某种程度上激励了我”“上述小琴的某些特点,让我感觉到被鼓舞的力量”(1 = 非常不同意,7 = 非常同意)。③感知脆弱性的测量参考Su等[66],为双极量表,含4个问项,如“1”表示虚弱的,“7”表示强大的(α = 0.898),数值越大表明感知受助者更坚强,脆弱性低。④感知受助者精神禀赋水平的操控检验,同实验1(α = 0.899)。⑤控制变量,公益活动投入(如“我平时会有意地关注一些公益项目”等4个问项,α = 0.806)、人口统计特征。

(2)实验结果与分析

操控检验。单因素方差分析的结果表明,被试感知喜欢《海上钢琴师》的学生其精神禀赋(M高精神禀赋= 5.51, SD = 1.00)显著高于喜欢《熊出没》的学生(M低精神禀赋= 4.56, SD = 1.31; F(1, 262) = 44.52, p < 0.001, η2 = 0.15),这说明本实验操控有效。

主效应检验。以受助者精神禀赋水平分组为自变量,个体捐赠意愿为因变量,公益活动投入、人口统计特征为协变量,协方差分析结果显示,受助者精神禀赋变量显著(M低精神禀赋 = 5.74, SE = 0.072; M高精神禀赋 = 5.96, SE = 0.071; F(1, 257) = 4.51, p = 0.035, η2 = 0.02),控制变量收入、教育水平、公益活动投入也显著。该结果再次验证了假设H1,当被试感到受助者精神禀赋更高时,其捐赠意愿显著高于受助者精神禀赋较低时。并且,即使加入公益活动投入作为控制变量后,本研究涉及的主效应仍然成立。

中介效应检验。采用Hayes提出的Bootstrap方法和程序对鼓舞的中介效应进行检验。选择Model 4,纳入控制变量,在样本量为5000和95%置信区间下,结果显示鼓舞在感知受助者精神禀赋影响个体捐赠意愿中起了显著的中介效应,其作用大小为0.08(LLCI = 0.0052, ULCI = 0.1611, 不包含0)。在控制了中介效应后,直接效应不显著,作用大小为0.14(LLCI = –0.0681, ULCI = 0.3405, 包含0)。因此,假设H2得到验证,鼓舞在感知受助者精神禀赋与潜在捐赠者捐赠意愿的关系之间发挥了中介作用,中介效应占比为36.7%。

替代性解释检验。方差分析结果表明,鼓舞、感知脆弱性在高(vs. 低)精神禀赋组别之间存在显著差异④,则进一步将鼓舞和感知脆弱性同时进行Bootstrap中介效应分析,结果发现,仅鼓舞的中介效应显著,作用大小为0.08(LLCI = 0.0062, ULCI = 0.1623, 不包含0),感知脆弱性的中介效应不显著,作用大小为–0.01(LLCI = –0.0881, ULCI = 0.0722, 包含0)。

(3)结果讨论

研究3再次验证了主效应并证明鼓舞的中介作用,人们对于精神禀赋水平更高的受助者捐赠意愿更强,这一效应是通过激发更高水平的鼓舞心理而产生。此外,研究3更换实验刺激物,完善控制变量,并排除了感知受助者脆弱性的替代性解释,提升了本研究的内外部效度。接下来,本文将探索受助者精神禀赋影响个体捐赠意愿的边界条件。

5. 研究4:捐赠者成长型心态的调节作用

研究4目的是检验成长型心态的调节作用。本文假设,如果捐赠个体持有较低的成长型心态,那么他/她可能认为低精神禀赋水平的受助者本质如此、难以改变,而精神禀赋较高的受助者具有优秀品质和行为,更值得帮扶,从而在受助者精神禀赋高(vs. 低)时捐赠意愿不同。反之,如果用动态的眼光看待受助者特质,对两者捐赠意愿的差距会缩小。本实验采用2(受助者精神禀赋:高 vs. 低)× 2(捐赠者成长型心态:高vs. 低)的两因素混合实验设计,其中,受助者精神禀赋为组间变量,捐赠者成长型心态为组内变量,在上海某高校的实验室内进行。剔除未通过注意力检测样本后,收集有效样本量100人(男性61人,女性39人,平均年龄22.53岁)。

(1)实验流程及测量

研究4沿用了研究3的捐赠场景,对自变量受助者精神禀赋进行操控。随后,测量了个体捐赠意愿,进行感知受助者精神禀赋水平的操控检验(α = 0.866)。不同的是,本实验引入了成长型心态量表[67],包括8个问项,如“一个人的本质是他最为基本的特征,而这是很难改变太多的”(R),“不管是谁,每个人都可以在很大程度上改变自己的基本特征”(1 = 非常不同意,7 = 非常同意)。对于反向问题反转计分后,求平均值作为成长型心态变量,分值越高代表有更高的成长型心态(α = 0.904)。最后,测量公益活动投入(α = 0.832)、人口基本信息作为控制变量。

(2)实验结果与分析

操控检验。单因素方差分析的结果表明,被试感知喜欢《海上钢琴师》的学生精神禀赋(M高精神禀赋= 4.47, SD =1.11)显著高于喜欢《熊出没》的学生(M低精神禀赋= 3.55, SD = 1.24; F(1, 98) = 14.90, p < 0.001, η2 = 0.13),操控检验通过。

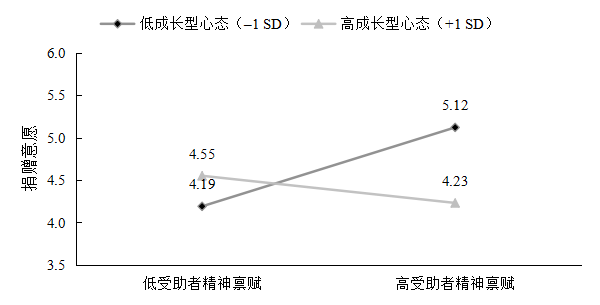

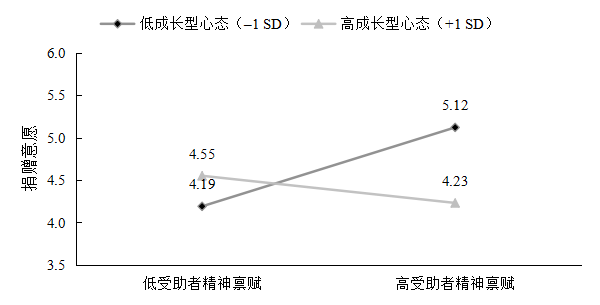

调节效应检验。以受助者精神禀赋水平分组为自变量(低精神禀赋组= 0, 高精神禀赋组 = 1),成长型心态为调节变量,捐赠意愿为因变量,公益活动投入、人口基本信息为控制变量,采用Bootstrap方法(Model 1)检验调节效应。在样本量为5000和95%置信区间下,结果表明,受助者精神禀赋水平与被试成长型心态的交互作用显著(F(1, 91) = 5.04, p = 0.027),交互作用大小为–0.51(LLCI = –0.9676, ULCI = –0.0590, 不包含0)。对较低成长型心态个体(–1 SD),受助者精神禀赋水平对捐赠意愿的影响显著(β = 0.93, SE = 0.37, t = 2.49, p = 0.015; LLCI = 0.1870, ULCI = 1.6669);但是,对较高成长型心态个体(+1 SD),受助者精神禀赋水平对捐赠意愿没有显著影响(β = –0.32, SE = 0.39, t = –0.82, p = 0.414; LLCI = –1.1016, ULCI = 0.4572),如图3所示。因此,成长型心态调节感知受助者精神禀赋对个体捐赠意愿的影响,假设H3得到验证。具体而言,对于低成长型心态的捐赠者个体,受助者精神禀赋会显著提升其捐赠意愿;而对于高成长型心态的捐赠者个体,受助者精神禀赋则不会显著提升其捐赠意愿。

图3 受助者精神禀赋和捐赠者成长型心态对捐赠意愿的交互影响

(3)结果讨论

研究4证实了捐赠者成长型心态的调节作用。当捐赠个体拥有低成长型心态,认为受助者本质无法改变时,捐赠给精神禀赋水平较高(vs. 低)的对象更有价值,捐赠意愿由此表现出差异。但当个体拥有高成长型心态,认为受助者还有变化空间时,其目前的精神禀赋水平相对而言就无关紧要,也不会造成捐赠意愿的差异。

6. 研究5:自我与受助者精神禀赋差距的调节作用

研究5的目的为:检验模型主效应、捐赠者鼓舞的中介作用,以及自我与受助者精神禀赋差距的调节作用。

(1)预实验

同情是捐赠领域中备受关注的一种情绪,有研究证实它能够正向影响个体捐赠[5]。于是,在正式实验前,预实验先对主实验中的受助者精神禀赋进行操纵,并测量捐赠者所产生的同情和鼓舞心理。预实验在Credamo平台上招募118名被试,随机分成两组。受助者精神禀赋操控沿用了研究2b的捐赠场景进行适当调整。低受助者精神禀赋组:志愿者们见到他时,他正坐在石凳上翻看一本《家常菜谱》⑤。周春生告诉志愿者,自己有时会翻翻这本旧菜谱,里面通俗易懂的文字,可以让大脑也动一动;高受助者精神禀赋组:志愿者们见到他时,他正坐在石凳上阅读一本《尼采诗集》。周春生告诉志愿者,自己一直通过阅读哲学书籍,来度过自处的时光,保持深度的思考,让人生更加充实有意义。接着,为受助者精神禀赋操控检验(α = 0.885)。随后,测量捐赠者感受到的鼓舞和同情。鼓舞测量同研究3(α = 0.816)。同情测量参考前人研究并改编[9],包含“同情的”“怜悯的”“感动的”3个问项(1 = 一点也不,7 = 极其)。量表具有较好的内部一致性信度(α = 0.709),故取均值用于后续数据分析。

方差分析结果显示,捐赠者同情在不同受助者精神禀赋组别之间没有显著差异(M低精神禀赋 = 5.50, SD = 0.99; M高精神禀赋= 5.45, SD = 0.88; F(1, 116) = 0.09, p > 0.7)。同时,高(vs. 低)受助者精神禀赋组提升捐赠者的鼓舞水平(M低精神禀赋 = 5.43, SD = 0.89; M高精神禀赋= 5.75, SD = 0.87; F(1, 116) = 3.92, p = 0.050, η2 = 0.03)。由此可知,因两种情况下受助者的处境均一致,未对捐赠者同情造成不同的影响,排除了同情情绪作为替代性解释。

(2)主实验设计

考虑精神禀赋属于长期、稳定的个体特质,较难短时间内以实验操控改变,于是,本实验通过量表测量自我精神禀赋。为进一步排除替代性解释,即捐赠者看待物质匮乏但精神禀赋不同的受助者可能感到帮助需要急切性不同,本实验还测量了感知需要程度(perceived need)。采用2(受助者精神禀赋:高 vs. 低)× 2(自我与受助者精神禀赋差距:高vs. 低)的两因素混合实验设计。受助者精神禀赋为组间变量,自我与受助者精神禀赋差距为组内变量。被试在上海某高校被试库招募,剔除未通过注意力检测或曾做过极类似问卷的样本,收集有效样本量111人(男性63人,女性48人,平均年龄21.69岁)。

首先,受助者精神禀赋的操控同本研究预实验。其次,测量捐赠行为意向。本实验有两种测量方式:一是,捐赠与否,“您是否愿意给周春生老人捐款”(1 = 愿意,0 = 不愿意);二是,捐赠金额(30元以内的数字,不愿意填写0)。最后,鼓舞、受助者精神禀赋、自我精神禀赋、感知需要程度、人口统计变量等的测量。①鼓舞变量参考研究3,含4个问项(α = 0.922)。②感知受助者精神禀赋的操控检验(α = 0.903)。③自我精神禀赋由3个问项组成,“您认为自己的精神世界有多富足”“您认为自己的精神财富有多充裕”“您认为自己的精神层次有多高”(α = 0.900)。④感知需要程度,参考Fisher和Ma的研究[10],由3个问项组成,如“周春生现在比较需要得到援助”(α = 0.846)。⑤人口基本信息。

(3)实验结果与分析

操控检验。单因素方差分析的结果表明,被试感知《尼采诗集》阅读场景下受助者的精神禀赋水平(M高精神禀赋= 5.63, SD =1.06)显著高于《家常菜谱》阅读场景下的受助者(M低精神禀赋 = 4.45, SD = 1.28; F(1, 109) = 28.49, p < 0.001, η2 = 0.21),操控成功。

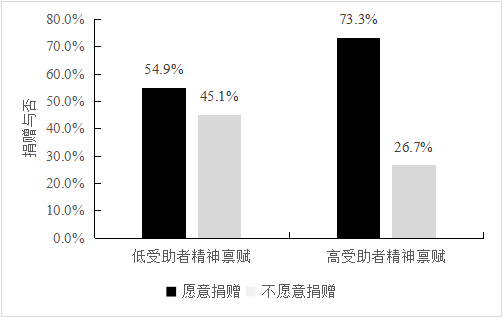

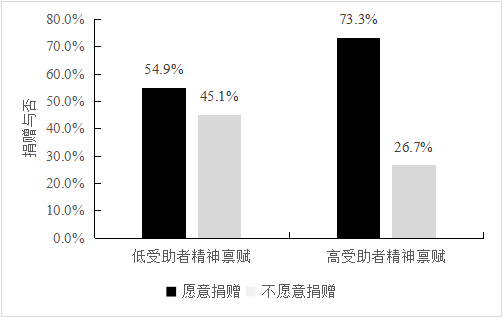

主效应检验。①捐赠与否。卡方检验的结果表明,感知受助者精神禀赋不同时,潜在捐赠者捐赠与否的倾向存在显著差异(Χ2(1)= 4.11, p = 0.043, Φ = 0.19)(见图4)。面对高(vs. 低)受助者精神禀赋的情况下,选择捐赠的被试比例更高(73.3% vs. 54.9%)。②捐赠金额。以受助者精神禀赋水平为自变量,捐赠金额为因变量的方差分析结果表明,高受助者精神禀赋组的捐赠金额(M高精神禀赋 = 13.23, SD = 10.58)显著高于低受助者精神禀赋组(M低精神禀赋 = 9.41, SD = 10.28; F(1, 109) = 3.69, p = 0.057, η2 = 0.03)。加入感知需要程度⑥、人口统计特征为协变量,方差分析结果表明,高受助者精神禀赋组的捐赠金额边缘显著高于低受助者精神禀赋组(M高精神禀赋= 13.00, SE = 1.31; M低精神禀赋= 9.69, SE = 1.42; F(1, 104) = 2.87, p = 0.093, η2 = 0.03)。这说明,即使控制了感知需要程度的影响,受助者精神禀赋对个体捐赠意愿的主效应仍然显著。

图4 受助者精神禀赋对个体捐赠与否的影响

中介效应检验。采用Bootstrap 方法对鼓舞的中介效应进行检验(Model 4),因变量设置为捐赠与否、捐赠金额,加入上述协变量,在样本量为5000和95%置信区间下,结果如表1所示。鼓舞在受助者精神禀赋水平影响个体是否捐赠和捐赠金额中均起到了显著的中介效应,其作用大小分别为0.53(LLCI = 0.1030, ULCI = 1.1592, 不包含0)和2.15(LLCI = 0.3709, ULCI = 4.0959, 不包含0)。假设H2再次得到验证。

表1 鼓舞的中介效应

因变量 | 效应类型 | 效应大小 | 标准误SE | Z/t值 | p值 | 95%置信区间CI |

LLCI | ULCI |

捐赠与否 | 直接效应 | 0.59 | 0.49 | 1.20 | 0.230 | –0.3752 | 1.5630 |

中介效应 | 0.53 | 0.27* | — | — | 0.1030 | 1.1592 |

捐赠金额 | 直接效应 | 1.16 | 1.82 | 0.64 | 0.524 | –2.4402 | 4.7601 |

中介效应 | 2.15 | 0.95* | — | — | 0.3709 | 4.0959 |

注:* 表示“Boot SE”;因变量“捐赠与否”为分类变量,直接效应和中介效应基于“log-odds”值。

有调节的中介效应检验。鼓舞产生于较不寻常、与预想不同的经历,因此,当捐赠者感到与受助者之间精神禀赋存在较大差距时,才会受其鼓舞进而产生捐赠行为。于是,将自我精神禀赋与受助者精神禀赋做差并取绝对值⑦,以衡量两者差距。以受助者精神禀赋水平为自变量(低精神禀赋组= 0, 高精神禀赋组 = 1),精神禀赋差值为调节变量,鼓舞为中介变量,捐赠与否、捐赠金额分别设置为因变量,加入控制变量,采用 Bootstrap方法(Model 7)检验有调节的中介效应。在样本量为5000和95%置信区间下,结果显示,受助者精神禀赋通过鼓舞影响个体捐赠(捐赠与否、捐赠金额)的过程中,被调节的中介效应显著(捐赠与否:Index = 0.49, SE = 0.29, LLCI = 0.0856, ULCI = 1.2250, 不包含0;捐赠金额:Index = 2.00, SE = 0.96, LLCI = 0.3848 , ULCI = 4.0989, 不包含0)。具体地,当存在较大精神禀赋差距时(+1 SD),鼓舞的中介作用显著,对于捐赠与否、捐赠金额效应值为1.06(LLCI = 0.3784, ULCI =2.3268, 不包含0),4.33(LLCI = 1.5290, ULCI = 7.6960, 不包含0)。但当存在较小精神禀赋差距时(–1 SD),鼓舞的中介作用不显著,效应值为0.01(LLCI = –0.7076, ULCI = 0.6921, 包含0),0.05(LLCI = –2.4751, ULCI = 2.2245, 包含0)。假设H4得到验证,精神禀赋差距是感知受助者精神禀赋影响个体捐赠意向的边界条件。仅在自我与受助者精神禀赋有较大差距时,受助者精神禀赋特质信息才会让捐赠者注意,觉得意想不到、不寻常,从而影响其鼓舞感知和捐赠行动。而在两者差距较小时,鼓舞的中介作用则不存在(补充分析见附录)。

(4)结果讨论

研究5验证,捐赠者鼓舞在受助者精神禀赋与个体捐赠意愿之间的中介作用被自我与受助者精神禀赋差距所调节。高(vs. 低)受助者精神禀赋能够引起潜在捐赠者更高的鼓舞水平,使其更愿意捐赠,但这仅当自我与受助者精神禀赋存在较大差距的情形下才会发生。并且,本实验还排除了感知需要程度、同情的替代性解释。

7. 单文章元分析:稳健性检验

现实中捐赠情境多种多样,虽然本研究实验尽可能丰富受助者精神禀赋操控和捐赠情景,但能覆盖的精神禀赋案例、捐赠测量方式和被试群体仍是有限的。为进一步检验受助者精神禀赋对个体捐赠积极作用的稳健性,参考Mcshane和Böckenholt建议的单文章元分析方法[68],对本研究的多个实验进行独立检验,并综合得出一般性结论,确保实验结果有更高的可重复性[69]。基于对5个实验结果汇总,遵循单文章元分析的基本流程展开分析。由于各实验的个体捐赠测量单位不一致,则采用MCSM分析方法(multiple contrast standardized meta-analysis)⑧。单文章元分析结果表明,高(vs. 低)受助者精神禀赋会显著提升潜在捐赠者的捐赠(Estimate = 0.30, SE = 0.06, z = 4.68, p < 0.001),效应的95%置信区间为(0.1759,0.4296),置信区间未跨过0,说明本研究的效应稳健。

四、理论贡献与管理借鉴

1. 研究结论

在世俗化和现代化不断深入、精神世界更为荒芜的当下,人类的精神性追求更为凸显,精神禀赋及其行为后效有待研究。本文围绕受助者精神禀赋如何影响个体捐赠的问题展开,探讨其心理机制和边界条件,从受助者、捐赠者两方主体及其互动视角构建了理论框架,共进行1个二手数据分析、5个实验和1项单文章元分析。研究表明,在现实捐赠诉求中,受助者精神禀赋特征维度确实存在(研究1);受助者精神禀赋会提升个体捐赠意愿和实际的捐赠金额(研究2a、研究2b);鼓舞为该效应产生的内在机制,潜在捐赠者被受助者精神禀赋所鼓舞,捐赠意愿增加(研究3)。并且,受助者精神禀赋对个体捐赠意愿的影响差异仅当捐赠者拥有低成长型心态(研究4)、自我与受助者精神禀赋差距较大(研究5)时才会产生。

特别地,受助者精神禀赋实验操控更换了不同情境描述。考虑精神禀赋作为人的精神性资源,表现在超越性积极心理体验的拥有情况,于是,设计操控情境包括:博物馆保洁阿姨对馆内历史文物是否了解、儿童不同影视作品偏好、拾荒老人阅读书籍类型,但核心都在于展现受助者精神性满足、深层次内心体验、超越性、联系感、意义感、自我探索与整合方面。因变量个体捐赠测量了捐赠意愿和实际捐赠行为,样本涵盖在校大学生和来自网络平台的社会人群,旨在以多样化的实验操控方式、因变量测量和样本对象选择,增加控制变量,排除可能存在的替代性解释,开展单文章元分析等来增强研究结果的稳健性。

2. 理论贡献

第一,基于跨学科理论提炼精神禀赋构念,极大拓展了禀赋、精神性的研究。本研究以经济学、社会学领域的禀赋概念为出发点,结合心理学有关精神性的阐释,从个体禀赋和精神性交叉视角提炼了“精神禀赋”构念,为个体禀赋研究带来崭新方向。一方面,现有文献主要基于要素禀赋论、人力资本、社会资本概念来分析个人禀赋,关注经济禀赋、人力禀赋、社会禀赋等方面[12]。可是,除了物质,精神性要素也是个体的重要资源,但关于精神禀赋的探讨多见于哲学和文学著作中。例如,梭罗名言:“有时间增加自己精神财富的人,才是真正享受到安逸的人”;《庄子·刻意》有云:“精神四达并流,无所不极……”。源于精神性是理解人类思想和行为的核心,将“精神性”融入禀赋概念,是对个人禀赋内涵的创新。另一方面,不同于以往禀赋研究分析自身禀赋对后续行为决策的影响(如养老方式、学业表现、妇女生育意愿、农民工居住稳定性)[23, 24],本研究在慈善募捐情境下探索受助者精神禀赋的外在行为表现对捐赠者鼓舞心理及捐赠行为的作用,即精神禀赋在表达者与观察者之间的互动感染,发展了相关研究的外延。

第二,在慈善捐赠领域,本研究提出并验证一个新的且能有效影响个体捐赠的受助者特征变量:精神禀赋。受助者特征是捐赠呼吁信息的重要内容,目前学界探讨了受助者身份、外貌吸引力、身体健康状况、神态表情、距离等因素[15],但极少关注内在特质和非显性特征,在实际公益场景中也极易被忽视。然而,“意识”“精神”等人类特有、无形的品质恰恰定义了人类本质[20, 21],受助者的精神性要素变量有待深入剖析。另外,已有研究大多发现,呈现消极的受助者特征能引发捐赠者同情促进捐赠[10, 11]。同情情感体验是问题严重性和需求急切程度的信号,作为个体捐赠决策的启发式路径,影响捐赠行为。募捐实践中也往往凸显受助者困境、悲伤表情、较差面部吸引力,让捐赠者“悲天悯人”以提升捐赠。本研究则揭示了物质资源贫乏但精神资源丰富的受助者能激发捐赠者鼓舞,并对个体捐赠决策起到正向促进作用。这就从积极捐赠呼吁角度,扩充了受助者特征方面的捐赠行为驱动因素研究。

第三,本文在一定程度上丰富了鼓舞在亲社会行为领域的研究。近年来,有学者引入鼓舞心理机制以解释捐赠行为。例如,Liang等指出[8],看到受助者在困境面前表达坚强、勇气等正面情绪,比单纯传递悲伤情绪更能引发捐赠。刘新燕等发现[9],与受助者心理距离较远时,捐赠者更愿意给呈现积极(vs. 消极)困境态度的受助者捐赠,因其加强了捐赠者感受到的鼓舞。并且,捐赠者为低(vs. 高)社会阶层、向外(vs. 内)群体捐赠时,更能鼓舞其他人实施捐赠[47, 48]。本研究证实,鼓舞在感知受助者精神禀赋(高vs. 低)对个体捐赠的影响过程中起中介作用。将受助者精神禀赋与捐赠者鼓舞联结,能延展和丰富对鼓舞影响因素的认识。本研究还进一步论证了自我与受助者精神禀赋差距的调节作用,仅当差距较大时,捐赠者才会被受助者的高精神禀赋所触发,产生鼓舞动机状态,激励着去实现、效仿、拥有和传递这些属性特质,为鼓舞发生可能存在的社会比较、心理显著性机理提供了实证证据支持。

最后,本研究扩充了内隐理论和成长型心态的文献。内隐理论强调人们看待能力、人格发展等基本特性是固定还是可塑的心态模式,由此发展出成长型(vs. 固定型)心态,并在心理学和教育学领域较多探讨[52-54]。本文着眼于人的精神禀赋,将成长型心态用以分析捐赠者对于受助者精神禀赋特质固定或可塑的看法。当捐赠者持有较高成长型心态时,会以更动态和变化的眼光评估受助者,从而削弱受助者高精神禀赋带来的“加成”。而当持有较低成长型心态时,认为精神禀赋是一种稳定且不易改变的特性,从而对精神禀赋高低不同的受助者表现出捐赠意愿差异,更愿意帮扶具有高精神禀赋的受助者。那么,以成长型心态解析捐赠者对受助者精神禀赋特征的判断,顺应了内隐理论研究文献,打开了新的研究情境和研究思路。

3. 实践启示

第一,本研究结论为公益组织的慈善募捐设计提供了参考依据。除了利他动机,如果捐赠者从受助者身上获得精神性这种整合身心的积极能量,也能增加他们的捐赠意向。精神性已被视为大五人格特质之外的第六要素,随着个体生命历程持续发展,在塑造目标动机和生活连贯性上有重要作用。并且,人们对精神性的外在行为表达形成共识,存在跨观察者一致性[29]。那么,募捐者可展现受助者在精神资源层面的丰裕程度(受助者对生活的反思、领悟哲学和历史、从艺术作品寻求精神性等),这是现代网络社会有效利用捐赠诉求工具,连接受助者与捐赠者并提升募捐效果的手段。例如,贫困地区希望工程或拾荒老人捐赠情境中,受助者精神禀赋可能非常不同,喜欢玩游戏(看视频)或是阅读名著,对后者则要强调他们“热爱哲学、艺术、文学作品,渴望深度了解自我、洞察世界”。从而,公益组织需根据受助者精神禀赋情况设计慈善宣传策略,适当调整展示的受助者形象要素。对于高精神禀赋受助者,更突出其丰富的精神性要素,以促进潜在捐赠者的鼓舞感知,积极投身捐赠行动。本研究结论在该实践领域有一定的借鉴意义。

第二,潜在捐赠个体的成长型心态、自我与受助者精神禀赋差距是感知受助者精神禀赋影响其捐赠意愿的边界条件。人们会根据受助者精神禀赋特质,结合自身情况进行捐赠决策。那么,慈善组织可以彰显受助者精神禀赋高之时,根据不同的捐赠人群选择性投放慈善广告。对于能够准确识别出精神禀赋较低、低成长型心态的人群,呈现强调受助者精神层次高度的慈善宣传。对于不能明显识别的人群,可以通过情景唤起和引导语刺激等方式调节潜在捐赠者的低自我精神禀赋认知和固定型心态。例如,突出“世俗化、现代化下的真实自我:追剧、刷抖音、打游戏”,“一个人的本质不是一朝一夕可以改变的”。

4. 研究局限与展望

本研究通过二手数据、多个实验和单文章元分析来验证研究结论的稳健性,但仍存在一些局限,也为未来研究提供方向。首先,捐赠测量虽采用了是否捐赠、捐赠意愿、捐赠金额等多种方式,并开展实地实验探讨受助者精神禀赋对个体实际捐赠行为的影响,但实地实验在Credamo平台数据集市开展,被试捐赠参与问卷所获报酬而非自己的固有财产,未来研究可设计无报酬捐赠实验以测量实际捐赠行为。其次,关于受助者精神禀赋影响个体捐赠,还存在其他可能的边界条件。例如,受助者困境责任,这会扩大对精神资源丰富(vs. 贫穷)受助者的捐赠意愿差异;或者捐赠者持有物质和精神资源矛盾的突出信念,这种冲突使其不愿通过物质援助的方式给精神丰富的受助者提供帮助。再次,本研究验证了鼓舞的中介效应,并排除一些替代性解释,但精神性具有丰富内涵,高受助者精神禀赋也可能引发捐赠者更关注他人,物质欲望降低,对受助者有更高的崇敬和钦佩感,未来研究可进一步解构其中的心理机制。最后,本研究仅考虑纯粹的金钱捐赠场景,后续研究也可探讨研究结论和理论机制是否适用于时间捐赠、捐物和帮助行为。

注释

①杨团、朱健刚主编:《中国慈善发展报告(2022)》,社会科学文献出版社,2022年。

②实验2b在问卷一开始设置注意力检测题,未通过注意力检测样本将不会参与正式问卷的作答。

③澄清发放金额前,询问被试是否基于真实捐赠进行选择,仅3人选择“否”。分析时如剔除这3名被试对结果影响很小,实际捐赠金额、捐赠比例、捐赠意愿在精神禀赋高(vs.低)组别之间的差异均为边缘显著。

④分别以鼓舞、感知脆弱性为因变量,协方差分析结果表明,在受助者精神禀赋更高(vs. 低)时,捐赠者感受到更强的鼓舞动机(M高精神禀赋= 5.69,SE= 0.073; M低精神禀赋= 5.22,SE= 0.073;F(1, 257)=19.89,p< 0.001, η2 = 0.07),并认为受助者更加坚强(M高精神禀赋= 5.54,SE= 0.109; M低精神禀赋=4.64,SE= 0.110;F(1, 257)=33.56,p< 0.001, η2 = 0.12)。

⑤《家常菜谱》介绍家常菜的制作方法。根据网络书店对书籍类型的划分,《家常菜谱》属于“烹饪/美食→家常菜谱”类。

⑥单因素ANOVA结果显示,感知需要程度在高(vs. 低)受助者精神禀赋组别之间没有显著差异(p > 0.7)。

⑦受助者精神禀赋值为感知受助者精神禀赋的操控检验测量结果。

⑧https://blakemcshane.shinyapps.io/mcsmeta/

参考文献

[1]Cryder, C., Botti, S., Simonyan, Y.. The Charity Beauty Premium: Satisfying Donors' "Want" Versus "Should" Desires. Journal of Marketing Research, 2017, 54(4): 605-618.

[2]Touré-Tillery, M., Fishbach, A.. Too Far to Help: The Effect of Perceived Distance on the Expected Impact and Likelihood of Charitable Action. Journal of Personality and Social Psychology, 2017, 112(6): 860-876.

[3]Duclos, R., Barasch, A.. Prosocial Behavior in Intergroup Relations: How Donor Self-Construal and Recipient Group-Membership Shape Generosity. Journal of Consumer Research, 2014, 41(1): 93-108.

[4]Van Doesum, N.J., Tybur, J.M., Van Lange, P.A.M.. Class Impressions: Higher Social Class Elicits Lower Prosociality. Journal Of Experimental Social Psychology, 2017, 68: 11-20.

[5]Lee, S., Winterich, K.P., Ross Jr., W.T.. I’m Moral, But I Won’t Help You: The Distinct Roles of Empathy and Justice in Donations. Journal of Consumer Research, 2014, 41(3): 678-696.

[6]宋文静, 陈怡煖, 黄韫慧. 募捐信息该强调恢复还是改善受事件可控性调节. 心理学报, 2023, 55(07): 1133-1151.

[7]Cuddy, A.J.C., Glick, P., Fiske, S.T.. The Bias Map: Behaviors From Intergroup Affect and Stereotypes. Journal of Personality and Social Psychology, 2007, 92(4): 631-648.

[8]Liang, J., Chen, Z., Lei, J.. Inspire Me to Donate: The Use of Strength Emotion in Donation Appeals. Journal of Consumer Psychology, 2016, 26(2): 283-288.

[9]刘新燕, 张惠天, 王璐. “悲”天悯人,还是“乐”善好施:受助者困境态度效价与心理距离对捐赠意愿的交互影响. 南开管理评论, 2023, 26(02): 48-60.

[10]Fisher, R.J., Ma, Y.. The Price of Being Beautiful: Negative Effects of Attractiveness on Empathy for Children in Need. Journal of Consumer Research, 2014, 41(2): 436-450.

[11]Small, D.A., Verrochi, N. M.. The Face of Need: Facial Emotion Expression on Charity Advertisements. Journal of Marketing Research, 2009, 46(6): 777-787.

[12]彭希哲, 王雪辉. 家庭结构、个人禀赋与养老方式选择——基于队列视角的分析[J]. 人口学刊, 2021,43(01):64-77.

[13]杨其静, 王宇锋. 个人禀赋、制度环境与创业决策:一个实证研究. 经济理论与经济管理, 2010(01): 68-73.

[14]Wixwat, M., Saucier, G.. Being Spiritual but Not Religious. Current Opinion in Psychology, 2021, 40: 121-125.

[15] 高勇强, 冯原霞, 张丹. 人们为什么给慈善事业捐款?基于西方主流营销学术期刊文献的研究发现[J]. 预测, 2017,36(04): 75-80.

[16] Xu, L., Mehta, R., Dahl, D.W.. Leveraging Creativity in Charity Marketing: The Impact of Engaging in Creative Activities on Subsequent Donation Behavior. Journal of Marketing, 2022, 86(5): 79-94.

[17]Zhang, K., Cai, F., Shi, Z.. Do Promotions Make Consumers More Generous? The Impact of Price Promotions on Consumers' Donation Behavior. Journal of Marketing, 2021, 85(3): 240-255.

[18]Chapman, C.M., Louis, W.R., Masser, B.M., Thomas, E.F.. Charitable Triad Theory: How Donors, Beneficiaries, and Fundraisers Influence Charitable Giving. Psychology & Marketing, 2022, 39(9): 1826-1848.

[19]Small, D.A., Loewenstein, G.. Helping a Victim or Helping the Victim: Altruism and Identifiability. Journal of Risk and Uncertainty, 2003, 26(1): 5-16.

[20] Gray, H.M., Gray, K., Wegner, D.M.. Dimensions of Mind Perception. Science, 2007, 315(5812): 619.

[21] Haslam, N.. Dehumanization: An Integrative Review. Personality and Social Psychology Review, 2006, 10(3): 252-264.

[22]张燚, 吴珊珊, 刘进平, 张锐. 餐饮业资源禀赋对顾客多忠诚与新店铺寻求融合行为的影响——注意力与厌腻的中介作用. 管理评论, 2023, 35(11): 217-229.

[23]王春蕊, 杨江澜, 刘家强. 禀赋异质、偏好集成与农民工居住的稳定性分析. 人口研究, 2015, 39(04): 66-77.

[24]何凡, 张克中. 个人禀赋、学业表现与教育不平等. 经济学(季刊), 2021, 21(05): 1731-1752.

[25]王明辉, 郭玲玲, 方俐洛. 工作场所精神性的研究概况. 心理科学进展, 2009, 17(01): 172-179.

[26] van Dierendonck, D.. Spirituality as an Essential Determinant for the Good Life, Its Importance Relative to Self-Determinant Psychological Needs. Journal of Happiness Studies, 2012, 13(4): 685-700.

[27] Elkins, D.N., Hedstrom, L.J., Hughes, L.L., Leaf, J.A., Saunders, C.. Toward a Humanistic-Phenomenological Spirituality: Definition, Description, and Measurement. Journal of Humanistic Psychology, 1988, 28(4): 5-18.

[28] Stillman, T.F., Fincham, F.D., Vohs, K.D., Lambert, N.M., Phillips, C.A.. The Material and Immaterial in Conflict: Spirituality Reduces Conspicuous Consumption. Journal of Economic Psychology, 2012, 33(1): 1-7.

[29] Piedmont, R.L.. Does Spirituality Represent the Sixth Factor of Personality? Spiritual Transcendence and The Five-Factor Model. Journal of Personality, 1999, 67(6): 985-1013.

[30] Kale, S.H.. Spirituality, Religion, and Globalization. Journal of Macromarketing, 2004, 24(2): 92-107.

[31] Ammerman, N.T.. Spiritual But Not Religious? Beyond Binary Choices in the Study of Religion. Journal for the Scientific Study of Religion, 2013, 52(2): 258-278.

[32] van Dierendonck, D., Mohan, K.. Some Thoughts on Spirituality and Eudaimonic Well-being. Mental Health, Religion and Culture, 2006, 9(3): 227-238.

[33] 卢川, 郭斯萍. 国外精神性研究述评. 心理科学, 2014, 37(02): 506-511.

[34] Thoresen, C.E.. Spirituality and Health: Is There a Relationship? Journal of Health Psychology, 1999, 4(3): 291-300.

[35] Rocha, R.G., Pinheiro, P.G.. Organizational Spirituality: Concept and Perspectives. Journal of Business Ethics, 2021, 171(2): 241-252.

[36] Corry, D.A.S., Lewis, C.A., Mallett, J.. Harnessing the Mental Health Benefits of the Creativity–Spirituality Construct: Introducing the Theory of Transformative Coping. Journal of Spirituality in Mental Health, 2014, 16(2): 89-110.

[37]周厚强, 李立华, 何长娟. 关于“精神旅游”概念的探讨. 旅游学刊, 2016, 31(12): 106-114.

[38] Thrash, T.M., Elliot, A.J.. Inspiration as a Psychological Construct. Journal of Personality and Social Psychology, 2003, 84(4): 871-889.

[39] Thrash, T.M., Elliot, A.J.. Inspiration: Core Characteristics, Component Processes, Antecedents, and Function. Journal of Personality and Social Psychology, 2004, 87(6): 957-973.

[40] Hart, T.. Inspiration: Exploring the Experience and Its Meaning. Journal of Humanistic Psychology, 1998, 38(3): 7-35.

[41] 梁剑平, 武亮, 容家希. 网络口碑如何促进购买意愿?——基于消费者鼓舞的被调节中介模型. 商业经济与管理, 2021, 352(02): 56-67.

[42] Figgins, S.G., Smith, M.J., Sellars, C.N., Greenlees, I.A., Knight, C.J.. “You Really Could Be Something Quite Special”: A Qualitative Exploration of Athletes' Experiences of Being Inspired in Sport. Psychology of Sport and Exercise, 2016, 24: 82-91.

[43] Stephan, E., Sedikides, C., Wildschut, T., Cheung, W., Routledge, C., Arndt, J.. Nostalgia-Evoked Inspiration: Mediating Mechanisms and Motivational Implications. Personality and Social Psychology Bulletin, 2015, 41(10): 1395-1410.

[44] Milyavskaya, M., Ianakieva, I., Foxen-Craft, E., Colantuoni, A., Koestner, R.. Inspired to Get There: The Effects of Trait and Goal Inspiration on Goal Progress. Personality and Individual Differences, 2012, 52(1): 56-60.

[45] Thrash, T.M., Elliot, A.J., Maruskin, L.A., Cassidy, S.E.. Inspiration and the Promotion of Well-being: Tests of Causality and Mediation. Journal of Personality and Social Psychology, 2010, 98(3): 488-506.

[46] Algoe, S.B., Haidt, J.. Witnessing Excellence in Action: The 'Other-Praising' Emotions of Elevation, Gratitude, and Admiration. The Journal of Positive Psychology, 2009, 4(2): 105-127.

[47] Henderson, M.D., Huang, S., Chang, C.A.. When Others Cross Psychological Distance to Help: Highlighting Prosocial Actions Toward Outgroups Encourages Philanthropy. Journal of Experimental Social Psychology, 2012, 48(1): 220-225.

[48] Zhao, X., Chen, B., Jin, P.. Inspired to Donate: How Donors' Social Class Impacts Charitable Donations. Journal of Consumer Behaviour, 2023, 22(1): 3-13.

[49] Purdy, M., Dupey, P.. Holistic Flow Model of Spiritual Wellness. Counseling and Values, 2005, 49(2): 95-106.

[50] 陈世民, 吴宝沛, 方杰, 孙配贞, 高良, 熊红星, 郑雪. 钦佩感:一种见贤思齐的积极情绪. 心理科学进展, 2011, 19(11): 1667-1674.

[51] Vianello, M., Galliani, E.M., Haidt, J.. Elevation at Work: The Effects of Leaders’ Moral Excellence. The Journal of Positive Psychology, 2010, 5(5): 390-411.

[52] Dweck, C.S., Chi-Yue, C., Ying-Yi, H.. Implicit Theories: Elaboration and Extension of the Model. Psychological Inquiry, 1995, 6(4): 322-333.

[53] Kevin Li, S., Chen, N., Chan, E., Guo, Y.J.. Loss Framing Increases Entity Theorists’ Vaccine Uptake. International Journal of Research in Marketing, 2024, 41(4): 745-760.

[54] Murphy, M.C., Dweck, C.S.. Mindsets Shape Consumer Behavior. Journal of Consumer Psychology, 2016, 26(1): 127-136.

[55] 马君, 朱梦霆. 命运天定还是逆天改命:探索劣势者成见的“傀儡效应”与“黑马效应”. 心理学报, 2023, 55(06): 1029-1048.

[56] Brown, K.E., Hall, A., Hillebrant-Openshaw, M., Fulton, E.K.. Can an Aging Leopard Change Its Spots? The Role of Mindset of Aging on Implicit and Explicit Attitudes in Older Adults. Research on Aging, 2022, 45(3-4): 291-298.

[57]Weiss, M., Weiss, D., Zacher, H.. All Set in Stone? How Essentialist Beliefs About Aging Affect Older Workers' Motivation to Continue Working Beyond Retirement Age. Journal of Organizational Behavior, 2022, 43(8): 1446-1461.

[58]蒋玉石, 李倩, 刘好, 郭琴, 苗苗. 任是“无情”也动人?AI机器人服务失败后道歉主体对消费者宽恕的影响. 南开管理评论, 2024, 27(08): 172-184.

[59] Haselhuhn, M.P., Schweitzer, M.E., Wood, A.M.. How Implicit Beliefs Influence Trust Recovery. Psychological Science, 2010, 21(5): 645-648.

[60] Park, J.K., John, D.R.. Capitalizing on Brand Personalities in Advertising: The Influence of Implicit Self-Theories on Ad Appeal Effectiveness. Journal of Consumer Psychology, 2012, 22(3): 424-432.

[61] Taylor, S.E., Lobel, M.. Social Comparison Activity Under Threat: Downward Evaluation and Upward Contacts. Psychological Review, 1989, 96(4): 569-575.

[62] Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P., Licata, L.. Detecting Outliers: Do Not Use Standard Deviation Around the Mean, Use Absolute Deviation Around the Median. Journal of Experimental Social Psychology, 2013, 49(4): 764-766.

[63] Preston, J.L., Coleman, T.J., Shin, F.. Spirituality of Science: Implications for Meaning, Well-Being, and Learning. Personality and Social Psychology Bulletin, 2023: 371082044.

[64]Preston, J.L., Shin, F.. Spiritual Experiences Evoke Awe Through the Small Self in Both Religious and Non-Religious Individuals. Journal of Experimental Social Psychology, 2017, 70: 212-221.

[65]Yang, H., Zhang, K.. How Resource Scarcity Influences the Preference for Counterhedonic Consumption. Journal of Consumer Research, 2022, 48(5): 904-919.

[66]Su, L., Sengupta, J., Li, Y., Chen, F.. “Want” Versus “Need”: How Linguistic Framing Influences Responses to Crowdfunding Appeals. Journal of Consumer Research, 2024, 50(5): 923-944.

[67]Levy, S.R., Stroessner, S.J., Dweck, C.S.. Stereotype Formation and Endorsement: The Role of Implicit Theories. Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 74(6): 1421-1436.

[68]Mcshane, B.B., Böckenholt, U.. Meta-analysis of Studies with Multiple Contrasts and Differences in Measurement Scales. Journal of Consumer Psychology, 2022, 32(1): 23-40.

[69]冉雅璇, 牛熠欣, 陈斯允. “多”反而少:元认知推断视角下支付渠道数量对个体捐赠的影响. 心理学报, 2021, 53(04): 413-430.

The Impact of Victims' Spiritual Endowment on Individual Donation

In charity advertising, information disclosure of victims is common and important for charitable fundraising. Previous research investigated variations in victims that affected potential donors’ charitable giving behaviour, such as identity congruency, facial emotion expression, responsibility for the plight, and so on. However, no existing research considering the implications of victim’ spiritual endowment for individual donation behaviour. Spirituality is a human phenomenon and exists, at least potentially, in all persons. Based on multidisciplinary theories from philosophy, economics, sociology, and psychology, spiritual endowment is defined as individual spiritual inner resource, which incorporates four overarching components: inner self, meaning, interconnectedness, and transcendent dimension. The present study aimed at exploring whether victims’ spiritual endowment would influence potential donors’ donation behaviour as well as its underlying mechanism and boundary conditions.

To reach these goals, we conducted one secondary data analysis, five experiments and one single-paper meta-analysis. Study 1 acquired second data from Tencent Foundation and confirmed “spiritual endowments” as an important intrinsic characteristic of victims. Furthermore, this study verified the positive effect of victims’ spiritual endowments on individual donation. Study 2 to Study 5 adopted experimental design with varied manipulations of charity recipients’ spiritual endowment (a cleaning lady familiar with the history of museum exhibits or not, a needy child’s appreciation of different types of film, an elder scraps collector reading different types of books), multi-source participants (university students, Credamo online platform), and donation measures (donation intention, actual donation amount). Specially, study 2a and 2b explored the main effect of perceived victims’ spiritual endowment on donation behaviour (donation intention, actual donation amount respectively). Study 3 replicated the causal relationship between these two variables in another donation scenario, and further established the mediating role of inspiration felt by potential donors. Study 3 followed the experimental design of study 4, and examined the moderating effect of donors’ growth mindset on the link between victims’ spiritual endowment and willingness to donate. In study 5, by employing both donation intention (binary variable) and donation amount as measures, we investigated the moderating effect of spiritual endowment gap between the donor and the victim, as well as the moderated mediation effect of inspiration. Finally, a single-paper meta-analysis was performed to strengthen the robustness of research findings.

As predicted, the research provided convergent evidence that perceived victims’ spiritual endowment promoting donation behaviour, and the effect was driven by inspiration. More specifically, when the charity recipients were of higher spiritual endowment, potential donors’ inspiration would be evoked, therefore enhancing their donation intention. Besides, we found that when there was little difference in spiritual endowments between donors themselves and victims, the effects of perceived victims’ spiritual endowment on inspiration and charitable donations were weakened. Finally, donors with stronger growth mindset had a more dynamic view on victims’ spiritual endowment, thus impairing the advantage of victims who displayed higher spiritual endowment. Consequently, there was no significant difference in willingness to donate between the high (vs. low) spiritual endowment groups.

Theoretically, this research is among the first to propose and validate the relationship between victims’ inner spiritual endowment and donors’ charitable giving behaviour. Moreover, it extends prior research on spirituality, inspiration, and growth mindset to the field of prosocial behaviour. Practically, it contributes to a comprehensive understanding on how to better design and present victims’ information in charitable appeals to improve potential donors’ donation.

Key Words Victims; Spiritual Endowment; Individual Donation; Inspiration; Growth Mindset

附录1 二手数据:受助者精神禀赋编码示例

(1)无受助者精神禀赋描述示例

王华(化名),男,汉族,67 岁,高中文化,中共党员,印台区印台街道办济阳村村民。全家五口人,妻子、儿子、儿媳、孙女。妻子65岁,患高血压、脑梗,儿子务工,儿媳做家务,管护孙女,孙女4岁,上幼儿园。

税婆婆今年80岁,独自居住在自己的老瓦房中,肢体二级残疾。老瓦房已修建了30多年,家中电线老化存在安全隐患。

舟波(化名),14岁,言语二级残疾,平时与母亲外公外婆居住在武汉市黄陂区滠口街道的出租屋内,家庭收入主要依靠父亲在外务工以及政府发放的最低社会保障。

(2)低受助者精神禀赋描述示例

四季都睡在没有封闭的阳台上的“阳台男孩”(化名阳阳)在长期遭遇家暴流浪街头后,一度靠在垃圾堆捡拾物品、乞讨甚至偷盗生存,对整个世界充满仇恨,对周围同学动辄暴力,让老师很是头疼。

六年级学生小齐(化名)正好相反,对于在外面打工的父母,他提都不愿意提,爷爷奶奶的过分溺爱,养成了他霸道的性格,时常欺负别的同学,爱打架,对读书也不怎么感兴趣,爷爷奶奶对他只有叹气的份儿。

面对记者的采访,15岁的小王(化名)把头埋得很低,忍不住用手擦去眼角的泪水。两个月以前,他因涉嫌抢劫、盗窃罪被警方拘留,痛心疾首的母亲从派出所领回了失踪20多天的他。

(3)高受助者精神禀赋描述示例

在交谈中,小姣姣没有对命运的抱怨,她感恩生活的馈赠和社会的关爱,她笑着跟我们说:“我想要考进浏阳一中,想要成更加优秀的人,像我的名字一样,月出皎兮,成为黑夜中明亮的月亮,报答所有关心帮助我的好心人。”

永不言弃的他,住在六楼,因为身体不便,以前6年没出过家门,看天上白云舒卷,听秋风掠过梧桐树的沙沙声。借助芦苇之家的轮椅社会服务,他带着呼吸机,走出家门,走进自然。

通过一次又一次的陪伴,奶奶终于慢慢展露笑颜,因为奶奶以前是老师,我们就鼓励奶奶可以继续看报,我们也会经常给奶奶在纸上写一些字去表达对奶奶的爱,后来奶奶还写了一些书签送给志愿者,陪伴温暖了奶奶和志愿者的心,奶奶的身体虽然倒了,但精神上却屹立不倒。

附录2:实验操控材料

研究2a

近日,全国妇联主持开展“情暖冬日、关爱环卫保洁女工”的公益活动,走访在城市卫生建设第一线的基层女工。接下来,你将会看到本次活动为某保洁阿姨进行定向捐款的倡议说明:

十年前,李红梅爱人因故去世,自己则在不久后患上严重的腰椎病。为了生计,她找了份博物馆保洁员的工作,赚取微薄收入,以供养还在上学的女儿和家中老人。今年,李阿姨女儿考上了大学,虽然她感到很欣慰,却又因为交不上学费而发愁。

低受助者精神禀赋组

在博物馆工作几年,李阿姨负责馆内各处保洁,对馆内的功能分区,整体布局和路线都比较熟悉。有时候碰上参观者找不到地方,李阿姨也能告诉他们应该往哪走。

高受助者精神禀赋组

在博物馆工作几年,李阿姨在这个文化氛围浓郁的地方,受到日积月累的熏陶,对展品的历史都很熟悉,馆内静置的文物们在她眼里仿佛也有了生命。有时候碰上参观者对展品有疑问,李阿姨也能给他们讲讲展品背后的故事。

研究3和4

为了缓解教育资源分布的失衡,促进贫困山村中小学生的全面成长,腾讯公益开启了“梦想口袋”公益助学项目:通过汇聚公众的点滴爱心,让贫困生孩子能顺利完成学业的同时,关爱他们的身心健康。

下面是从“梦想口袋” 公益项目中摘选出的某位定向受助贫困学生的介绍:

小琴来自云南大理市洱源县一个偏远乡村,今年正在上初二。因为家境贫寒,她的父亲一直在外地务工,小琴从小和母亲还有年迈的奶奶一起生活。最近母亲的健康状况急剧下降,让家里的经济情况雪上加霜,因此,让小琴接受更进一步的教育也变得十分勉强。

低受助者精神禀赋组

在志愿者走访过程中,小琴向他们分享了自己的学习和生活。她提到学校新来的支教老师在班里分享过的几部影片:《阿甘正传》,《海上钢琴师》和《熊出没》。其中,她最喜欢的是《熊出没》,因为她觉得这个动画片特别有意思。

高受助者精神禀赋组

在志愿者走访过程中,小琴向他们分享了自己的学习和生活。她提到学校新来的支教老师在班里分享过的几部影片:《熊出没》,《巴啦啦小魔仙》和《海上钢琴师》。其中,她最喜欢的是《海上钢琴师》,因为她觉得这个电影的寓意对她很有启发。

研究2b和5

随着人口老龄化加深,养老问题已经成为严峻的社会问题。而拾荒者老人更是一个容易被忽视的群体。

“拾荒者的守望” 是希望工程联合多所高校发起的公益行动。项目旨在通过走访都市中的拾荒老人,了解他们的生活状况,传达社会对拾荒老人的关爱,并为有需要的拾荒老人组织募捐活动。

周春生老人是项目成员近期正在走访的一位拾荒者。接下来您将会读到关于他基本情况的描述:

周春生在宝山区住了十多年。每天,天一亮,他就要骑着三轮车外出收废品,天黑才会回家。老人身体一般,过着最低标准的生活。一天三餐主要是吃稀粥,煮粥的电饭煲还是收废品时收的。

低受助者精神禀赋组(研究2b)

志愿者们见到他时,他正坐在石凳上翻看一本《故事会》。周春生告诉志愿者,在自己偶尔的空闲时光,会去翻翻一些杂志打发时间,里面通俗易懂的文字,可以给自己解解闷,让脑子也动一动。

周春生借来的《故事会》:

低受助者精神禀赋组(研究5)

志愿者们见到他时,他正坐在石凳上翻看一本《家常菜谱》。周春生告诉志愿者,自己有时会翻翻这本旧菜谱,里面通俗易懂的文字,可以让大脑也动一动。

周春生的《家常菜谱》:

高受助者精神禀赋组(研究2b)

志愿者们见到他时,他正坐在石凳上阅读一本《尼采诗集》。周春生告诉志愿者,在自己偶尔的空闲时光,一直阅读哲学书籍,希望从中可以更多地了解自己和所生活的世界,让人生更加充实有意义。

周春生借来的《尼采诗集》:

高受助者精神禀赋组(研究5)

志愿者们见到他时,他正坐在石凳上阅读一本《尼采诗集》。周春生告诉志愿者,自己一直通过阅读哲学书籍,来度过自处的时光,保持深度的思考,让人生更加充实有意义。

周春生的《尼采诗集》:

附录3:测量量表

感知受助者精神禀赋

您认为**的精神世界有多富足?(1 = 非常不富足,7 = 非常富足)

您认为**的精神财富有多充裕?(1 = 非常不充裕,7 = 非常充裕)

您认为**的精神层次有多高?(1 = 非常低,7 = 非常高)

自我精神禀赋

您认为自己的精神世界有多富足?(1 = 非常不富足,7 = 非常富足)

您认为自己的精神财富有多充裕?(1 = 非常不充裕,7 = 非常充裕)

您认为自己的精神层次有多高?(1 = 非常低,7 = 非常高)

成长型心态

1 = 非常不同意,7 = 非常同意

一个人的本质是他最为基本的特征,而这是很难改变太多的。(R)

人们做事的方式可能是各不相同的。但是对于最重要的方面,也就是他们是怎样的人,却难以有什么改变。(R)

每个人都是与生俱来的特定个体,对于人们来说没有多大的空间可以改变这一情况。(R)

虽然不愿承认,但就像“老狗学不会新把戏”,人们无法真正改变他们内心深处的特质。(R)

不管是谁,每个人都可以在很大程度上改变自己的基本特征。

人们可以从根本上改变自己的人格特质。

不管一个人是什么样的人,他总是可以在很大程度上改变自己。

人们甚至可以改变自己最基本的品质。

鼓舞

1 = 非常不同意,7 = 非常同意

从上述对**的描述中,我感受到了鼓舞。

上述对**的介绍,启发我要去执行某些想法。

**的故事,在某种程度上激励了我。

上述**的某些特点,让我感觉到被鼓舞的力量。

感知脆弱性

您认为小琴是(越靠近两端,表示您越倾向认为她属于该端代表的特征)

虚弱的1 2 3 4 5 6 7 强大的

易受伤害的1 2 3 4 5 6 7 不易受伤的

依赖别人的1 2 3 4 5 6 7 独立自主的

软弱的1 2 3 4 5 6 7 坚韧的

公益活动投入

1 = 非常不同意,7 = 非常同意

我平时会有意地关注一些公益项目。

我经常参与一些公益项目相关活动。

我平时会花时间和金钱来帮助他人。

我会从参与公益的过程中获得成就感。

感知需要程度

1 = 非常不同意,7 = 非常同意

周春生现在比较需要得到援助。

周春生迫切地需要大家的帮助。

周春生需要尽快获得帮助。

同情

1 = 一点也不 7 = 极其

同情的

怜悯的

感动的

附录4:研究5补充分析

自我与受助者精神禀赋的差距来源于两种情况:自我精神禀赋高于受助者精神禀赋、自我精神禀赋低于受助者精神禀赋。于是,将自我精神禀赋与受助者精神禀赋进行比较,得到自我精神禀赋等于受助者精神禀赋的有4人,自我精神禀赋高于受助者精神禀赋有34人,自我精神禀赋低于受助者精神禀赋有73人(这主要出现在高受助者精神禀赋操控组别,N = 48)。

以受助者精神禀赋水平为自变量,自我与受助者精神禀赋差距(W)和差距来源分类(Z)(自我高于受助者 = –1,自我等于受助者 = 0,自我低于受助者 = 1)为调节变量,鼓舞为中介变量,捐赠与否、捐赠金额分别设置为因变量,加入控制变量,采用Model 9检验有调节的中介效应。在样本量为5000和95%置信区间下,结果如下:

因变量为捐赠与否时,对于自我与受助者精神禀赋差距变量,受助者精神禀赋通过鼓舞影响个体捐赠的过程中,有调节的中介效应显著(Index = 0.4127, SE = 0.29, LLCI = 0.0106, ULCI = 1.1309, 不包含0);但对于差距来源,有调节的中介效应不显著(Index = –0.0010, SE = 0.29, LLCI = –0.5969, ULCI = 0.5943, 包含0)。具体而言,当自我与受助者存在较大精神禀赋差距时(84th百分位数),不管差距来源如何,鼓舞的中介作用均显著。其中,差距来源为自我高于受助者(Z = –1):效应值为1.0303(LLCI = 0.0131, ULCI = 2.8123, 不包含0);差距来源为自我低于受助者(Z = 1):效应值为1.0282(LLCI = 0.1265, ULCI = 2.6629, 不包含0)。而当自我与受助者存在较小精神禀赋差距时(16th百分位数),不管差距来源如何,鼓舞的中介作用均不显著。(取百分位数的原因是差距来源为分类变量)

因变量为捐赠金额时,对于自我与受助者精神禀赋差距变量,受助者精神禀赋通过鼓舞影响个体捐赠的过程中,有调节的中介效应显著(Index = 1.6925, SE = 0.99, LLCI = 0.0854, ULCI = 3.9507, 不包含0);但对于差距来源,有调节的中介效应不显著(Index = –0.0043, SE = 1.01, LLCI = –2.1334, ULCI = 1.9246, 包含0)。具体而言,当自我与受助者存在较大精神禀赋差距时(84th百分位数),不管差距来源如何,鼓舞的中介作用均显著。其中,差距来源为自我高于受助者(Z = –1):效应值为4.2252(LLCI = 0.0590, ULCI = 9.9301, 不包含0);差距来源为自我低于受助者(Z = 1):效应值为4.2166(LLCI = 0.6497, ULCI = 8.9191, 不包含0)。而当自我与受助者存在较小精神禀赋差距时(16th百分位数),不管差距来源如何,鼓舞的中介作用均不显著。

另外,以受助者精神禀赋水平为自变量,自我与受助者精神禀赋差距(W)和差距来源分类(Z)为调节变量,捐赠者鼓舞为因变量,加入控制变量,采用Model 3检验自我与受助者精神禀赋差距对受助者精神禀赋和捐赠者鼓舞的调节效应是否受到差距来源的再调节。结果显示,三者的交互效应不显著。综上,补充分析进一步验证,捐赠者鼓舞在受助者精神禀赋与个体捐赠意愿之间的中介作用被自我与受助者精神禀赋差距所调节,并且,不管该差距来自于自我精神禀赋高于或低于受助者精神禀赋,该效应均存在。

(来源:《南开管理评论》杂志)

返回列表